"Ковчег детей"

Шла первая зима после победы Октябрьской революции. Страна переживала гражданскую войну и хозяйственную разруху. Над северной столицей нависла реальная угроза голода.

Чтобы спасти в первую очередь детей, усилиями Советской власти начали создаваться «питательные колонии» . Весной 1918 года по предложению Наркомпроса, поддержанному Председателем Совнаркома В. И. Лениным, было решено детей-колонистов по возможности вывезти на летние каникулы в более хлебные места, чтобы они могли отдохнуть на лоне природы и подкормиться.

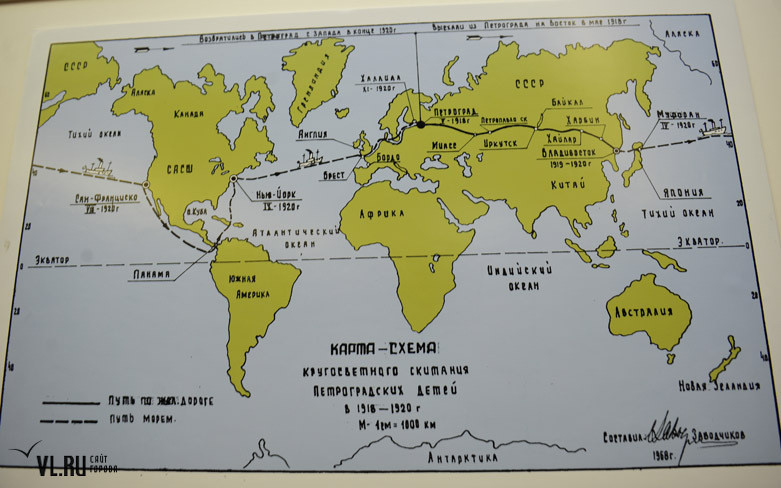

18 мая 1918 года с Финляндского вокзала на санитарном поезде № 101 в уральский город Миасс отбыла первая большая группа школьников возрастом от 5 ти до 15-ти лет с педагогами и обслуживающим персоналом в составе около 400 человек.

Следом столь же многолюдный второй эшелон отправился 25 мая в Петропавловск-Акмолинский.

На подходе к Челябинску оба состава оказались задержаны участниками контрреволюционного мятежа, поднятого бело-чехами.

Первой колонии удалось достичь первоначально намеченной цели. Она обосновалась в боковом флигеле брошенных солдатских казарм Миасса. Вторая, не доехав до Петропавловска, остановилась в пустовавшем санатории «Курьинские минеральные воды».

Положение еще более осложнилось, когда кончились взятые из расчета всего на три месяца летних каникул деньги (по 90 рублей на одного ребенка ежемесячно в советских дензнаках, которые здесь не котировались на рынке), а также продовольственные припасы, одежда и обувь, изрядно износившиеся и далеко не соответствующие наступившим холодам

Не увенчалась успехом ни одна попытка комитета родителей оказать минимальную помощь из Петрограда. Вагоны с продовольствием и одеждой до детей не доходили. Педагоги-воспитатели делали все возможное и даже невозможное, чтобы спасти и сохранить детей.

Когда стало особенно трудно, решили разбить колонии на мелкие группы и рассредоточить по разным городам, надеясь тем самым облегчить их снабжение с помощью местных властей.

Из Миасса колонисты разъехались партиями в Петропавловск, Курган, Тропик и Уйскую станицу под Тюменью, а из Курьи — в Тюмень, Ирбит, Томск.

Чтобы хоть как-то прокормиться, старшие ученики нанимались батрачить преимущественно в кулацких хозяйствах уральских казаков. Пытались подрабатывать платными концертами самодеятельности, благо они оказались единственным развлечением в захолустных городах и местечках.

Порой доходило до готовности просить милостыню или даже прихватывать, что плохо лежит.

Местные власти в просьбах о помощи обычно отказывали. В качестве единственно возможного выхода они без обиняков предлагали пустить детей по миру на «самообеспечение».

Временами казалось, что помощи ждать неоткуда. Но она пришла с совершенно неожиданной стороны. Оценив положение детей из Петрограда, сотрудники Красного Креста пришли к правильному выводу- «намного нужнее душеспасительных бесед, лекций о морали и хорошем поведении — горячая сытная пища, теплая одежда и надежная крыша над головой»

Для этого было принято решение объединить разрозненные группы колонистов в одном месте. Таким пунктом избрали поселок Тургояк на берегу одноименного озера под Миассом.

К лету 1919 года здесь удалось собрать общину из трёх групп петроградских детей, съехавшихся из Петропавловска, Троицка и Уйской станицы.

С помощью американского Красного Креста довольно быстро удалось улучшить материальное положение колонистов, наладить их быт, учебу, хозяйственную деятельность

В их распоряжении находились 14 коттеджей с налаженным отоплением, необходимой мебелью, постельным бельем. Всем выдали теплую зимнюю одежду

Были оборудованы учебные классы, где русские педагоги получили возможность продолжить занятия по своим программам. Для ребят был устроен клуб, где занимались хор и драматический кружок.

Имелись мастерские, складские помещения, баня, лазарет, транспортные лошади с повозками, сельхозинвентарь. Ребята сами заготовляли дрова, ловили рыбу, развели огород. Дисциплину, порядок, с элементами самоуправления, поддерживали советы старост, избираемых коллективом каждого коттеджа.

В условиях окружавшей хозяйственной разрухи положение колонистов было отменным.

Но события дальше разворачивались быстро и совсем не в ту сторону, которую ожидало большинство маленьких жителей колонии... Красный Крест счел опасным оставлять детей в зоне боев и решил перевести их на Восток,— сначала в Омск и Томск, затем во Владивосток через всю Сибирь

Транссибирское путешествие с остановками продолжалось больше двух месяцев. Ехали в товарных вагонах, именовавшихся тогда теплушками. Для перевозки малолетних пассажиров переоборудование свелось к побелке стен снаружи и внутри да нанесению огромного красного креста на задвигающиеся двери.

Эшелон двигался медленно, под аккомпанемент боев гражданской войны.

Часть ребятишек (в основном старших возрастов) нашли приют в покинутой одноэтажной кирпичной казарме на пригородной железнодорожной станции под названием Вторая Речка. Все остальные, включая американцев из Красного Креста, разместились тоже в казармах живописного острова Русский в бухте Золотой Рог.

Распорядок жизни и быта быстро вошел в привычную колею.

Так же как и на Урале, здесь для детей были созданы наилучшие условия быта, включая школу и кружки, где их обучали разным профессиям.

Старшие из колонистов посещали гимназию в самом Владивостоке, которую они впоследствии успешно закончили.

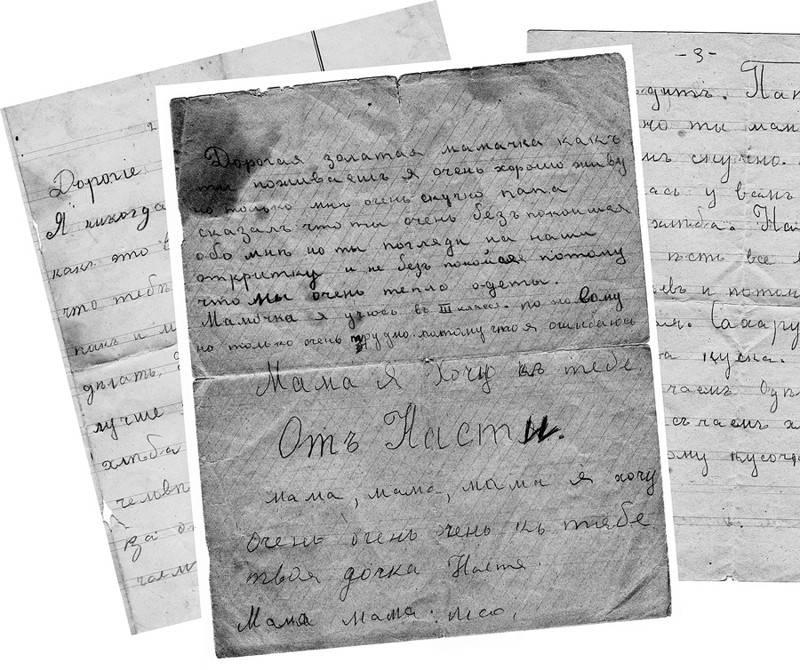

Жизнь и быт маленьких жителей острова Русский был налажен по тем временам отменно, детишки забыли, что такое голод и нужда, но тоска по дому не проходила. Уже два года минуло, как они покинули Петроград, и самые младшие уже забыли, как выглядит лицо мамы

По вечерам после ужина девочки устраивали «коллективный плач» и воспитателям с большим трудом удавалось успокоить их.

Красный Крест ждал благоприятного момента, чтобы отправиться в обратный путь. Но восточная часть Транссибирской магистрали блокирована Японией, на западе не утихают стычки, железная дорога подвергается атакам с той и другой стороны. Не спокойно и в самом Владивостоке.

К лету 1920 года под крепнущими ударами Красной Армии правительство США приняло решение о выводе своих экспедиционных сил из нашей страны. Последние транспортные суда покидали Владивостокский порт.

Руководитель «сибирской петроградской детской колонии» Райли А. X. Аллен поручил своему молодому заместителю по хозяйственно - административной части Барлу Брэмхоллу зафрахтовать любое судно для перевозки колонистов в Петроград через два океана.

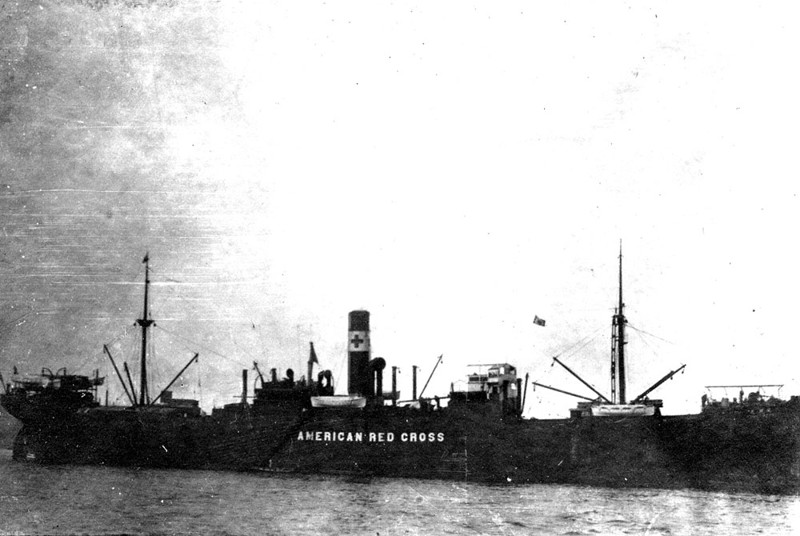

Удалось зафрахтовать японский сухогруз «Йоми-Мару», водоизмещением 10 тысяч тонн. После месячного переоборудования под пассажирские перевозки в середине июля 1920 года пароход, был готов покинуть рейд Владивостока. На высокой трубе был нарисован красный крест, а на борту начертаны большие белые буквы AMERICAN RED CROSS .

На борт «Йоми-Мару» зашло почти 1000 человек. Около 800 детей, несколько десятков русских воспитателей, двадцать работников американского Красного Креста( в основном медики), 60 бывших военнопленных ( они в море будут выполнять различные хозяйственные работы) и японский экипаж во главе с капитаном Каяхара.

Судно оставило Владивостокский рейд 12 июля 1920 года. С того дня, как поезд с детьми покинул в Петрограде Финляндский вокзал, прошло два года и два месяца.

Покинув Владивосток, судно сначала зашло в порт Муроран, что на юге острова Хоккайдо.

Далее путь лежал через Тихий океан.

На борту сухогруза, превратившегося в плавучую учебную базу, царил четкий распорядок дня. Классные занятия сменялись спортивными упражнениями и соревнованиями, уроками английского языка и занятиями по безопасности.

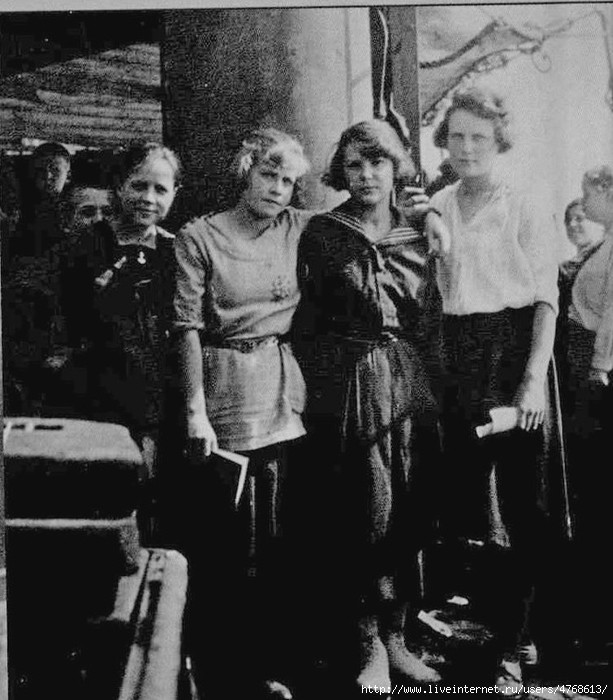

Группа из 13 старших девушек изъявила желание пройти за время плавания курс подготовки сестер милосердия и получила международные дипломы Красного Креста.

Девочки помладше охотно стажировались санитарками в судовом лазарете. Большинство из них впоследствии избрало медицину своей профессией по призванию. Свободное время заполнялось играми, танцами, развлечениями. Из состава колонистов сложились два неплохих хоровых ансамбля. Образовался духовой оркестр, инструменты для которого сотрудники Красного Креста подарили еще в России. Вечерами, когда судно шло через Тихий океан, зажигались прожекторы, и на палубе устраивались танцы.

Переход через Тихий океан к берегам Америки занял 20 суток.

"Йоми Мару" достиг Сан-Франциско ночью, а утром дети уже высадились на берег.. Вдруг дорогу перегородила мальчишечья орава. Каким-то образом они узнали о русских детях.

Языки были разные, но они отлично понимали друг друга. Юные американцы держали в руках апельсины, шоколад, жевательную резинку и другие подарки. Такова была первая встреча на американской земле.

Прибытие советских детей в Сан-Франциско вызвало подлинную сенсацию. Особенно горячо и восторженно реагировали американцы русского происхождения. Естественно, были и такие, кто не скрывал предвзято отрицательного отношения к «красным колонистам», но таких было меньшинство.

Покинув западный берег Америки, японский пароход повернул на юг, взяв направление к Панамскому каналу. Интересно отметить, что официальное открытие Панамского канала состоялось совсем незадолго до это, а именно в июне 1920 года. Так что русские дети были в числе первопроходцев.

Весть о "детском корабле" опередила его появление, и с обеих стороны канала восторженные толпы приветствовали мальчиков и девочек, задаривая их экзотическими фруктами, сладостями и бочонками с мороженым.

Дети страдали от морской болезни и с нетерпением ждали прибытия в Нью-Йорк, где в отличие от Сан-Франциско детей из Петрограда уже ждали и к их прибытию готовились заранее

Снова детей разместили на острове и вновь в военных казармах. Форт Вудст-форт, находится в удалении от шумного города - прекрасное место для отдыха и развлечений. И опять все как в Сан-Франциско. Военные и гражданские власти соревнуются друг с другом, чтобы обеспечить наилучший комфорт

Затем были предусмотрены автобусные экскурсии по городу с посещением такой новинки, как первый небоскреб, прогулка на пароходе по Гудзону, развлечения в Бруклине, большое праздничное шоу на ипподроме и многое другое.

Почти двухнедельного пребывания в Нью-Йорке пароход «Йоми-Мару» с колонистами на борту отправился во второе трансокеанское плавание, теперь уже через Атлантику к родным берегам.

После трёхдневного пребывания во Франции японский пароход направился в пролив Ла-Манш, разделяющий Францию и Англию, затем в Кильский канал, а выйдя из него, попал в родное Балтийское море, омывающее и берега России.

До Петрограда совсем близко, но тут дети узнают неожиданную новость. Капитан отказался следовать к их городу. Япония и Советская Россия в состоянии войны, судно могут интернировать

Красный Крест надеется, что Рига или Гельсингфорс согласятся временно принять колонию русских детей. Но и финское правительство опасается дипломатических осложнений. Наконец, достигнуто соглашение, "Йоми Мару" следует в финский порт Койвисто. Это совсем недалеко от границы с Россией.

Красный Крест арендовал для петроградских детей помещения в пустовавшем тогда популярном курорте Халило (ныне - санаторий «Сосновый бор» на Карельском перешейке) на целых три месяца

Такой срок считали необходимым и достаточным для того, чтобы списаться с Петроградом, выяснить, не постигла ли кого-нибудь из родителей трагическая участь в столь неспокойные годы, и иметь время подготовить к печальному известию ребенка. К счастью, подобных случаев оказалось совсем немного.

10 ноября первая группа из семидесяти детей прибыла из санатория Халила на финско-русскую границу, которая в то время проходила по реке Сестра. Последняя группа покинула санаторий в феврале 1921 года. По списку до Санкт-Петербурга добралось 777 колонистов.

3 комментария

10 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена10 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена10 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена