Рыцарская конница

В Средние века конница играла важную роль. Однако искусство верховой езды было тогда еще не особенно развито. В большинстве случаев рыцари силой заставляли своих коней делать то, что от них требовалось: они взнуздывали их рвущими губы железными трензелями, кололи бока длинными острыми шпорами. Ездили рыцари в основном шагом, в бой устремлялись галопом. Позднее когда снаряжение всадника и лошади становилось все тяжелее и все сильнее сковывали движения, об искусстве верховой езды нечего было и мечтать: везет, и слава Богу!

Закованный в латы, рыцарь лишался возможности эффективно и много передвигаться, если не сидел верхом на лошади. А соответственно с этим ему нужен был не резвый и горячий скакун, а могучий и спокойный, чтобы выдержать вес всадника в полном снаряжении, и достаточно быстрый, чтобы мог преследовать противника галопом. Боевые кони рыцарей были по преимуществу тяжеловозами, облагороженными примесью кровей чистопородных жеребцов, а то и чистокровных арабов. Рыцарских коней можно сравнить с грациозными липпицанами, которые унаследовали свою стать от андалузской породы, высоко ценившийся в средние века.

Хорошо вышколенный боевой конь не только нес своего господина, но и помогал ему в бою. Если рыцаря окружала вражеская пехота, конь вздымался на дыбы, и всадник получал возможность разить мечом нападавших с обеих сторон. Эта фигура называлась "левада".

Если конь, стоя на задних ногах, совершал три - четыре прыжка вперед, то ему часто удавалось разорвать кольцо нападающих. Эти прыжки назывались "курбетами". Когда всадник с помощью коня вырывался из окружения, то заставлял коня совершить высокий прыжок, причем конь сильно бил копытами, находясь еще в воздухе. Эта фигура называлась "каприола".

Под конем возникало свободное пространство, так как пешие враги стремились убраться подальше от опасных ударов. После каприолы конь, приземлившись, молниеносно совершал пируэт и, устремляясь в образовавшуюся брешь, атаковал противника. Каприолу применили и против вражеских всадников. Мощные удары копытами были для всех.

Такие действия тяжелых коней кажутся нам сегодня невероятными. Однако и ныне можно увидеть, как эти фигуры выполняют лошади липпицанской породы, воспитанные в стиле Испанской школы верховой езды в Вене.

В современном кинематографе всадник, нападая на пешего, в лучшем случае проносится мимо него, а в худшем, подъезжает по касательной и останавливается для удара.

Но эта картина абсолютно не соответствует действительному образу действия кавалерии в ближнем бою.

Во-первых, всадник при таком подходе оказывался бы, в общем-то, в проигрышном положении. Преимущество в высоте не окупало бы отсутствия возможности уклоняться от ударов. А если бы оружие у пехотинца оказалось длиннее, то дела всадника стали бы и вовсе безнадежны. Равным образом и в случае боя с помощью метательного оружия преимущества тоже были бы на стороне пехотинца.

Во-вторых, на самом деле, если нападение с прохода было только неэффективно, то атака с остановки являлась неосуществимой технически. Лошадь способна отличить настоящую кровь от бутафорской и понимает, когда ее жизнь в опасности, а когда - нет. Останавливаться и ждать пока в бок ткнут настоящим мечом слишком неумно даже с лошадиной точки зрения.

Лошадь позволяла экономить силы на марше, что было особенно важно для тяжеловооруженных воинов, позволяла лучникам удерживать врага на дистанции, позволяла воинам быстро перемещаться по полю боя, но в ближнем бою только мешала. Более того, - всадник на обычной верховой лошади рисковал оказаться и вовсе неспособным вступить ближний бой, - ведь, для этого надо, чтобы конь согласился приблизиться к врагу, то есть подверг себя смертельному риску. Ладно, еще, если враг бежит, а если - нет? Пойдет лошадь на удар копья или алебарды?

Для того, чтобы всадник мог участвовать в ближнем бою, ему требовался специальный боевой конь. Преимущества же над пешим он приобретал только если использовал этого коня, как главное свое оружие - гнал его на врага. Копье или меч шли в ход, если противнику удавалось увернуться из-под копыт. В этой ситуации всадник рисковал получить удар, только если уж оба - и он сам и его конь - промахивались. А конь старался не промахнуться. Ведь, раз уж он вообще решился приблизиться к вооруженному и враждебному человеку, то двигаясь прямо на него он подвергал себя меньшему риску, чем подставляя бок. Более того, так конь имел все шансы упредить удар.

Осуществляя наезд, всадник приобретал огромное преимущество, ибо тем самым принуждал своего коня тоже вступать в бой - раскидывать и давить врага из соображений самообороны. А это уже были не шутки - удар копыта даже не очень крупной лошади способен оставить от человека одно воспоминание.

Лошадь, может быть, и не наступит на человека. Если только не сочтет, что так она обезопасит себя от удара в бок или в брюхо. Прибегающий к наезду всадник становился многократно сильнее пешего. Против несущихся лошадей долгое время у пехоты не было приема. Обороняться от них мечами и копьями было бесполезно - мало того, что серьезно ранить лошадь ударом спереди трудно, но и в любом случае - мертвые лошади сохраняли инерцию массы и давили пехоту ни чем не хуже живых.

Другое дело, что коня надо было заставить идти на пехоту. Ведь для лошади самым простым способом избежать ударов все-таки было не приближаться к врагу. Кроме того, именно бегство от опасности в наибольшей мере соответствует природным наклонностям копытных. Склонность же лошадей следовать указанному вожаком курсу, в общем, имеет свои границы. В частности потому, что всякие их обязательства по отношению к всаднику заканчиваются, если всадник оказывался сброшен, а его падение при желании им очень несложно организовать. Лошадь может сбросить наездника, не пожелав прыгать через барьер.

Логично предположить, что предложение прыгнуть на штыки встретит еще меньше понимания с ее стороны. На основании этих соображений иногда делается вывод, что кавалерийские атаки могли оказывать только моральное воздействие, ибо лошадь нельзя заставить напасть на человека. Но, на самом деле, такая постановка вопроса очевидно абсурдна - человеческая жизнь с точки зрения лошади имеет ни чуть не большую ценность, чем с точки зрения, например, лося.

В принципе, при прочих равных обстоятельствах, лошадь будет стремиться не причинять вреда людям, ибо пользы ей от этого нет, а неприятностей она не ищет. Кроме того, ее учили, что топтать людей недопустимо. Но если ее учили, что недопустимо отклоняться от указанного наездником курса, чем бы это ни грозило другим людям, то - тем хуже для тех, кто у нее на пути окажется.

Для лошади - человек не препятствие, нет смысла предпринимать что-либо для того, чтобы избежать столкновения. Риск причинить кому-то вред не беспокоил коня ни в малой мере, однако, его естественно беспокоила опасность, которой подвергался он сам. Потому, приучить лошадь не сворачивать и не останавливаться, если на ее пути оказывались люди, не составляло проблемы. Другой вопрос, если людей было много и они были вооружены. Простейшим способом вынудить лошадь идти напролом было не оставить ей иного выбора. Лошадь запряженная в колесницу не могла ни свернуть (мешали другие лошади упряжки), ни резко затормозить (сзади на нее налетела бы коляска).

Атакующая же кавалерия чаще всего строилась тупым клином. При этом, первые ряды тоже не могли резко остановиться - их сбили бы с ног и затоптали бы задние ряды. Уход же в сторону исключали крылья клина. Пытаться отвернуть значило подставить бок для удара. Однако, таких мер самих по себе не было достаточно - давление задних рядов и стадный инстинкт конечно увеличивали эффективность кавалерийских атак, но сами по себе еще не делали их возможными. Породы боевых лошадей - злых и храбрых - выводили специально, с учетом психологических особенностей. Как волкодавов. Конь не должен был сворачивать за отсутствием самой такой мысли. Двигаться указанным курсом для него было делом принципа, а те, кто преграждал дорогу - врагами.

Боевые кони были обучены избегать ударов. Их учили этому обрабатывая тупыми стрелами и копьями. А потом отбирали потомство тех экземпляров, которые проявляли склонность не бежать опасности, а бить на упреждение. Хорошей шуткой эпохи средневековья считалось подарить не любимому соседу коня, которого учили слуги в одежде геральдических цветов этого соседа.

Да и вообще, боевые кони заражались практической мизантропией, были недоверчивы и подпускали к себе только знакомых людей. Потому, их кража оказывалась довольно-таки проблематичной и рискованным мероприятием.

Кроме того, храбрость коня росла пропорционально его размеру. Если конь весом в полтонны еще как-то воспринимал людей - в большой массе, вооруженных и упертых - и мог быть применен преимущественно для атак на рассеянного противника, то в полтора-два раза больший конь без колебаний шел и на сомкнутую пехоту. Зверь такого размера рассматривал как препятствие своему движению только особенности рельефа и других подобных ему гигантов, двуногие же, смеющие грозить ему, только раздражали. Тупые сварные копья не могли проткнуть его кожи и мышц и бесполезно ломались о кости. Попавшиеся на пути мелкие лошади разделяли судьбу людей. Важным оказывался также и пол. Для верховых лошадей половая принадлежность не имеет значения, но боевой конь потому так и назывался, что был именно конем. Жеребцом. Как правило, возможность исключений из этого правила даже не рассматривалась. Жеребец больше, менее возбудим, скорее склонен идти на принцип - воспринимать, как личное, если ему не уступают дороги и угрожают каким-то железом.

Нельзя было преодолеть только тот момент, что лошадь ни на кого не нападала по собственной инициативе - заметив что потерял всадника, конь сразу превращался в мирное травоядное и сматывался куда подальше от кровопролития. Не могла кавалерия и дожидаться чужой атаки стоя на месте. Если конь не направлялся всадником на врага, то в угрожаемой ситуации самостоятельно принимал решение о бегстве. Кавалерия могла только атаковать.

Роль коней в сражении была весьма активной. Они рассматривались как полноправные участники мероприятия.

Вот строки из поэмы описывавшей сражение XIV века:

"Большие т.е. боевые кони англичан налетели на пики шотландцев, как если бы то был густой лес, и поднялся большой и ужасный треск сломанных копий (пик), и ржание смертельно раненных дестриэ (боевых рыцарских коней). Люди короля, которые были достойными, Со своими копьями, столь острыми, Наносили удары и людям, и лошадям, Пока красная кровь не потекла обильно из ран. Раненые кони пытались бежать, И сбрасывали людей во время бегства, Так что те, кто был в первом (ряду) Упали там и оказались во рвах. Поле было почти все покрыто Убитыми конями и людьми".

Характерно, что лошади и рыцари упомянуты одинаковое количество раз, но о рыцарях упоминается вскользь, и роль им отводится пассивная - получали удары, падали из седел - шотландцы бьются не с рыцарями, а именно с конями. Кони упоминаются в числе потерь. Аналогично и когда после "битвы золотых шпор" фламандцы подсчитывали потери противника, рыцарских коней и рыцарей учитывали отдельно. Французскую пехоту не считали.

Относительно применения тарана кавалерией против пехоты также есть довольно интересный исторический прецедент. Во время Столетней войны произошло столкновение местного значения - 30 английских рыцарей (несколько фламандских патрициев и их наемники, в том числе, действительно восемь англичан, но в основном немцы) встретились с таким же количеством французов. Учитывая, что англичане и фламандцы были так себе наездники, а вооружившиеся за счет нанимателя немцы не имели хороших лошадей, англичане решили взять лягушатников на слабо, и взяли, - от предложения сразиться пешими французы не отказались. Обе группы построились фалангами и некоторое время бились кавалерийскими копьями. Преимущество оказалось на стороне более опытных англичан - они потеряли двоих, а французы четверых. Заметив, что сила не на их стороне, французы попросили таймаут и устроили совещание. По результатам совещания на поле боя вернулись только 25 пеших французов, а, когда англичане тоже построились для боя, последний француз выскочил верхом на лошади и врезался в них. Англичане упали. Семеро так и осталось в горизонтальном положении, остальные же стали удирать. Характерно, что даже не защищенная доспехами лошадь после такого столкновения осталась на ходу, и всадник продолжал давить разбегающихся врагов, не давая им собраться для обороны. Все англичане были либо убиты, либо взяты в плен без новых потерь со стороны французов. Таким образом, 26 рыцарей и одна лошадь имели решительное преимущество над 28 рыцарями. В период средневековья считалось, что один конный боец стоит десяти пеших.

Таран применялся не только против пехоты, но и против кавалерии тоже. Русская летопись, описывая Куликовскую битву, упоминает о том, что битва началась поединком, причем, русский и татарский поединщики "сшиблись и упали замертво оба, и с конями". Художник, изобразивший этот замечательный эпизод, истолковал эти строки своеобразно, - на картине воины одновременно протыкают друг друга копьями сквозь щиты (вероятно, бракованные). Предполагалось, видимо, что кони умерли просто за компанию. Но летописец всего лишь имел в виду, что поединщики пошли в лобовую атаку и ни один не свернул. Можно вспомнить и фразу из "Кавказского пленника": "Или шашкой срублю, или конем стопчу", - стоптан должен был быть другой всадник, - на меньшей лошади. В конном бою размер имел не меньшее значение, чем в пешем. Более сильный конь давал большое преимущество. Обычная же в кинематографе картина, когда всадники останавливаться друг подле друга и некоторое время рубиться, а кони при этом зевают и переминаются с ноги на ногу, пассивно ожидая, чем закончится дело, совершенно не соответствует реальности. Не имея ни какого желания словить настоящим мечом по шее, один конь либо проскакивал мимо другого на предельной скорости, либо уж врезался в него, пытаясь сбить с ног.

Таким образом, между боевыми и верховыми лошадьми существовала четкая разница.

Верховая лошадь гражданского образца выступала только в качестве средства передвижения. Военные верховые лошади не останавливались и не сворачивали, если на пути у них оказывался человек, не пугались оружия и крови, но ни кого не стали бы давить намеренно, не горели врезаться в толпу и таранить других лошадей. Наконец, настоящие боевые кони, которые имелись у элитной кавалерии, совершенно сознательно давили людей и других лошадей и не останавливались даже перед пехотой в плотных построениях. Лошадей для гражданских и военных целей разводили раздельно. Пахать на боевой лошади было нецелесообразно, как с технической (чем ниже лошадь ростом, тем выше у нее будет КПД при буксировке плуга или телеги), так и с экономической точки зрения. Военные лошади слишком много ели и слишком дорого стоили.

Для хозяйственных работ предпочтительны были низкорослые коротконогие лошади с флегматичным и беззлобным характером (а, все равно, неосторожное приближение к дремлющей лошади со стороны хвоста было распространенной причиной как детской, так и взрослой смертности). Пони - это не декоративная лошадь для катания детей, а всего лишь английское обозначение рабочей лошади.

Ну и немного о снаряжении для коня.

Слово «сбруя» издавна применялось для обозначения оснащения и относилось к доспехам солдата. Сегодня этим словом обозначают принадлежности упряжи рабочей лошади, например ломовой или тягловой. В применении к верховому скакуну под сбруей, которую в данном случае называют «упряжью», понимают седло и уздечку. Уздечки вряд ли изменились с древнейших времен; уздечки, которыми пользовались в Средние века, едва ли принципиально отличались от уздечек времен Римской империи или уздечек XIX века. Напротив, седло изменялось, причем очень сильно. В древние времена седел не было вообще, а средневековое седло отличается от современного. Прежде чем перейти к рассмотрению доспехов для лошадей – которые, кстати, применялись весьма редко, – мы займемся традиционной упряжью, без которой не могла обойтись ни одна верховая лошадь.

Уздечка состоит из недоуздка или оголовья, удил или мундштука и из поводьев. Оголовье – это несколько соединенных между собой ремешков, которые, охватывая голову лошади, позволяют удерживать на месте мундштук (удила). Недоуздок проходит поперек головы лошади за ушами, а обод охватывает голову лошади непосредственно перед ушами. Шейный ремень является продолжением обода вниз и охватывает снизу и сзади нижнюю челюсть лошади. Этот ремень не дает лошади сбросить уздечку. Из точки, где соединяются три перечисленных ремешка, отходит парный ремень, идущий вдоль лошадиной щеки. Нижние концы каждого щечного ремня с каждой стороны крепятся к удилам (мундштуку), фиксируя его на месте. Носовой ремень охватывает морду лошади между ноздрями и глазами.

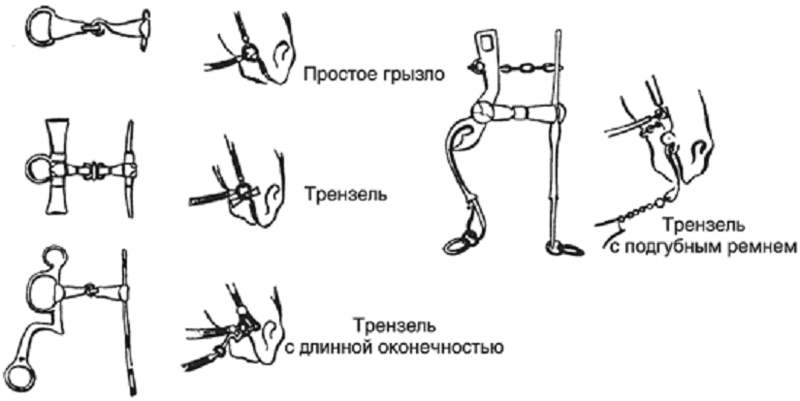

Удила, применявшиеся в Средние века, были, как и в наше время, трех типов: грызла, трензеля, трензеля с подгубным ремнем. Вид обычного трензеля весьма обманчив, так как на средневековых миниатюрах он выглядит как трензель с подгубным ремнем, хотя это и не так. Мундштук с подгубным ремнем – это обычный трензель с выступающим длинным металлическим стержнем, направленным вниз и наружу. Такие трензеля были известны еще в древности (о них упоминал Ксенофонт), но в Средние века они не использовались вплоть до 1350 года. Единственным отличием этого мундштука от современного было то, что оконечность части грызла, выступающего по краям рта лошади, была увенчана украшенной орнаментом шишкой.

То, что я попытался здесь описать, представляет собой полный комплект уздечки, но в реальности у нее часто отсутствовали те или иные детали. На картинах мы часто видим лошадей без нахрапового ремня или без недоуздка; часто отсутствует и шейный ремень. Одна деталь уздечки является сравнительно поздней – она не использовалась до конца XVI века – маргинал. Маргинал – это длинный ремень, прикрепленный одним концом к оголовью, пропущенный между передними ногами лошади и закрепленный другим концом к ремню подпруги. Смысл заключался в том, чтобы не дать лошади слишком высоко задирать голову, так как этим движением лошадь могла ударить всадника по носу.

Приблизительно до 1275 года в конструкции уздечки была только одна пара поводьев, но позже распространилась конструкция с двумя парами. Как правило, одни поводья были сделаны из узких ремней или тесьмы, а вторая была более широкой. Обычно широкие поводья крепились непосредственно к концам удил, а узкие к ответвлению мундштука, если использовались удила с подгубными ремнями. Если же пользовались обычным грызлом или трензелем, то обе пары поводьев крепили к самому мундштуку. Широкие поводья часто украшали полосой ткани, нижний свисающий край был причудливо вырезан, а само полотнище покрывали красивой вышивкой или металлическими деталями. Вид этих украшений был, конечно, весьма разнообразным. Обе пары поводьев могли иметь и одинаковую ширину. Бывало, что широкие поводья прикрепляли к ответвлению мундштука, а узкие к самому грызлу, а не наоборот, как было принято в большинстве случаев. Представляется, что эти вариации определялись личными вкусами и пристрастиями всадников.

Хотя скифы, кочевники-коневоды, всегда пользовались седлами, их не знали ни греки, ни римляне. Римляне не пользовались седлами приблизительно до 300 года н. э. Греки вообще ездили на голой лошадиной спине, хотя иногда покрывали спину куском ткани. Римские кавалеристы почти всегда прикрывали коня попоной или чепраком. Римляне, видимо, начали пользоваться седлами с тех пор, как столкнулись в бою с готской тяжелой кавалерией. Эти ранние римские седла очень похожи на средневековые, которые можно во множестве видеть на средневековых миниатюрах или на Байеских гобеленах, где изображены сцены Нормандского завоевания Англии в 1066 году.

В XIII веке высокая лука боевого седла расширилась и превратилась в переднюю седельную пластину (передняя спинка седла), прикрывавшую всадника от пояса почти до колен. В то же самое время заднюю луку седла изогнули по краям вперед так, что теперь она обнимала бедра всадника. Седла такого типа были взяты на вооружение рыцарями Западной Европы после того, как во время Крестовых походов воины Запада познакомились с тактикой арабов, которые издавна использовали такие седла. Средневековое седло состоит из деревянной основы, называемой ленчиком, сиденья, металлических крепежных деталей, ремней и покрытия. Ленчик состоит из различных частей, изготовленных обычно из бука: эти «полосы», или пластины, две плоских доски, расположенные на боках лошади, соединялись передней лукой спереди и задней лукой сзади. Над боковыми пластинами между луками седла расположено сиденье, а к боковым пластинам крепились подпруги и стремена.

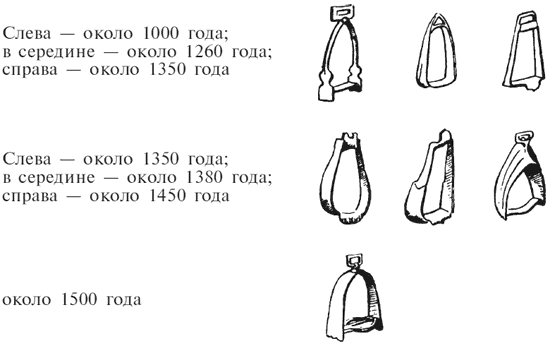

Средневековые стремена ничем не отличались от своих современных аналогов, хотя и имели несколько иную форму. Можно проследить закономерные изменения, которые претерпела форма стремени начиная с 700 года н. э., но нам будет достаточно рассмотреть виды стремян, которыми, скорее всего, пользовался рыцарь.

Приблизительно до 1350 года самой распространенной была треугольная форма стремени. Но начиная со второй половины XIV века в моду по непонятной причине входит стремя с искривленными скобами. Идея, как кажется, заключалась в том, чтобы острый треугольный край не врезался в бок лошади во время сражения. Еще один тип стремени, который начали применять в это время, – стремя с широкими боковыми скобами, суживающимися книзу. Это было разумное решение, так как такое стремя препятствовало соскальзыванию стопы всадника вперед, что было особенно важно во время турнира, когда ноги были вытянуты вперед и сильно упирались в стремена. Такая конструкция позволяла просунуть стопу в стремя и упереться в скобу тыльными костями лодыжек. Однако если рыцаря выбивали из седла, то была велика вероятность того, что лошадь потащит его по земле, так как рыцарь не мог быстро высвободить ногу, надежно вставленную в стремя. Только в конце XV века вершине скобы стремени стали придавать круглую форму.

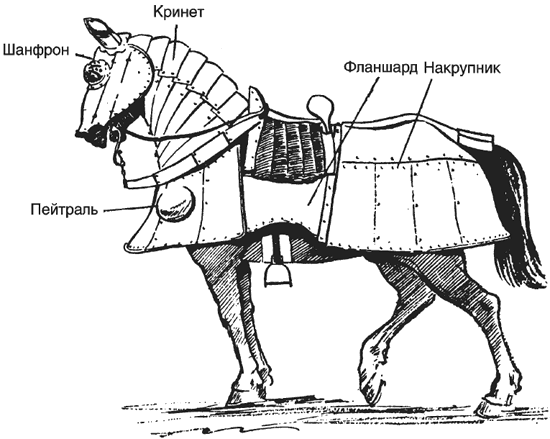

Доспехи для лошадей разрабатывались параллельно с разработкой и конструированием рыцарских доспехов. Но ткань, кожа и кольчуга, применявшиеся для изготовления конских доспехов, так полностью и не уступили место металлическим пластинам. Несмотря на то что в лошадиных доспехах XV и XVI веков встречаются великолепные стальные пластины, все же такие предметы могли позволить себе только высокопоставленные особы и богатые рыцари. Доспехи лошадей простых рыцарей продолжали делать из традиционных, более легких и дешевых материалов.

Известно, что лошадиные доспехи в том или ином зачаточном виде уже применялись в древности для защиты запряженных в колесницу коней, но настоящее развитие конское снаряжение такого рода получило только с появлением тяжелой кавалерии. Как мы уже знаем, первыми воинами, которые стали применять в бою тяжелую кавалерию, были сарматы, но только готы ввели новую тактику, методы ведения боя и рыцарские доспехи в военный обиход Средневековья. В истории войн с готами в середине VI века, написанной Прокопием, секретарем великого византийского полководца Велизария, мы читаем, как готский король Витигес шел на Рим: он вел большую армию, состоявшую из всадников и пехотинцев, «и большинство из них, так же как и их кони, были одеты в броню».

После этого мы ничего не слышим о конских доспехах вплоть до 1150 года, то есть в течение шестисот лет. Хотя представляется, что такое вооружение вышло из моды, мы не должны допускать, что его в этот промежуток не использовали вообще. Тем не менее ни один историк или хронист – и, что еще важнее, ни один поэт – не упоминает о них в течение этих шестисот лет, что позволяет утверждать, что такие доспехи встречались в то время действительно редко.

Во второй половине XII века сведения о лошадиных доспехах появляются все чаще и чаще, но в большинстве своем в художественной литературе. На нескольких картинах изображены лошади в кольчужных попонах, но гораздо больше изображений коней в чепраках (это всего лишь другое наименование попоны, но чепрак, как правило, был сделан с большей роскошью и из более дорогого материала; попона же – это всего лишь часть конского снаряжения. Несмотря на это, учитывая средневековую небрежность в употреблении понятий, эти слова использовались всегда как взаимозаменяемые синонимы). Кольчужные попоны встречаются в описаниях настолько редко, что мы можем уверенно утверждать, что они так и не стали популярными. Но мы не можем с точностью сказать, что было под чепраками. Приходится думать, что попоны из кольчуги применялись крайне редко, так как такая попона была бы безумно тяжелой. Но вот пластинчатые металлические или кожаные латы для лошадиной головы появляются на иллюстрациях уже в 1250 году.

На рисунке показаны полные конские доспехи. Стиль приблизительно 1510 года.

Лошади обычных рыцарей и сержантов, вероятно, покрывались попонами из кожи или ткани. Эта защита была легче, дешевле и, возможно, лишь немного менее эффективной. То же самое можно сказать и о самих рыцарских доспехах. В течение всех Средних веков лишь малая часть кавалеристов носила полные доспехи.

Источник:

6 комментариев

8 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена4 года назад

Чушь какая ))) Как только "конь вздымался на дыбы" он получал копьё в грудь или мягкое подбрюшье и вот тут -то всадник, вылетая из седла, и исполнял "каприолу".

"Боевые кони были обучены избегать ударов. Их учили этому обрабатывая тупыми стрелами и копьями."

)))))) Как вы себе это представляете?

__________________________________________________________________________

Вы не сможете научить коня Различать геральдические цвета, а следовательно и

Кусать и лягать противника, и Терпеть боль.

Удалить комментарий?

Удалить Отмена8 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена