На смерть Торгсина

Торговля с иностранцами

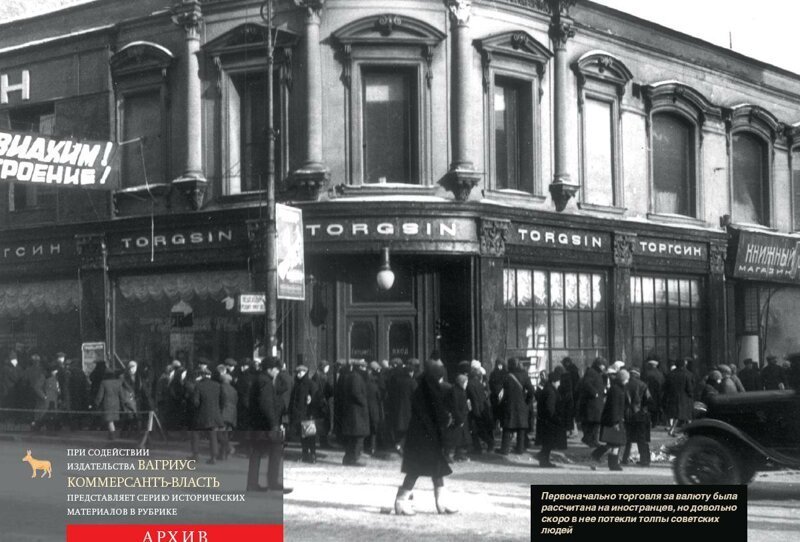

Все истории того, как российское и советское государство грабило своих граждан, начинались абсолютно одинаково — с декларирования благих намерений. В начале 1930-х годов страна семимильными шагами шла к коммунизму по дороге индустриализации. Ну а поскольку собственного высокотехнологичного оборудования в России отродясь не бывало, для его закупки за границей требовалось все больше иностранной валюты. На экспорт шло все, что можно было продать, и постоянно изыскивались новые источники валютных доходов.

В 1930 году в ходе очередной кампании по поиску валютных резервов руководителям Наркомвнешторга пришла простая и житейски мудрая идея — организовать продажу интересующих иностранцев товаров не за рубежом, а на территории СССР. Речь шла прежде всего о мехах, коврах и антиквариате. Одним выстрелом убивались сразу два зайца. С одной стороны, получалась значительная экономия на транспортных расходах и таможенных пошлинах: затраты несли иностранцы, приезжающие в СССР. А с другой — исчезала опасность, что экспортируемые ценности на западных аукционах опознают их эмигрировавшие владельцы и предъявят на них свои права.

К тому же продавать за валюту можно было и другие товары — продукты, одежду, обувь, в которых нуждались работающие в СССР дипломаты и иностранные специалисты. Ведь обычно они выписывали все необходимое из-за границы, уплачивая лишь пошлину за приходящие посылки, да и то лишь в том случае, если забывали оговорить освобождение от таможенных сборов при заключении контракта.

Одновременно сочли необходимым упорядочить продажу продуктов питания на иностранные суда, заходящие в советские порты, поскольку в неразберихе советских портовых служб деньги за эти услуги нередко бесследно исчезали.

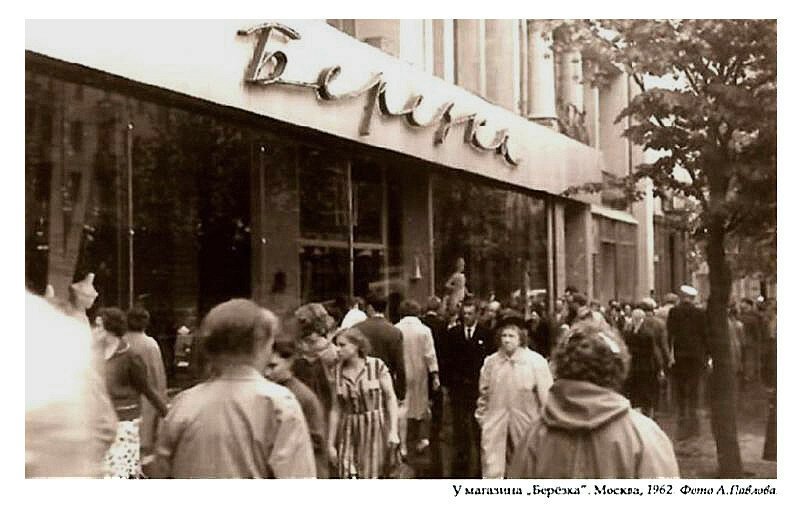

ФОТО: РОСИНФОРМ

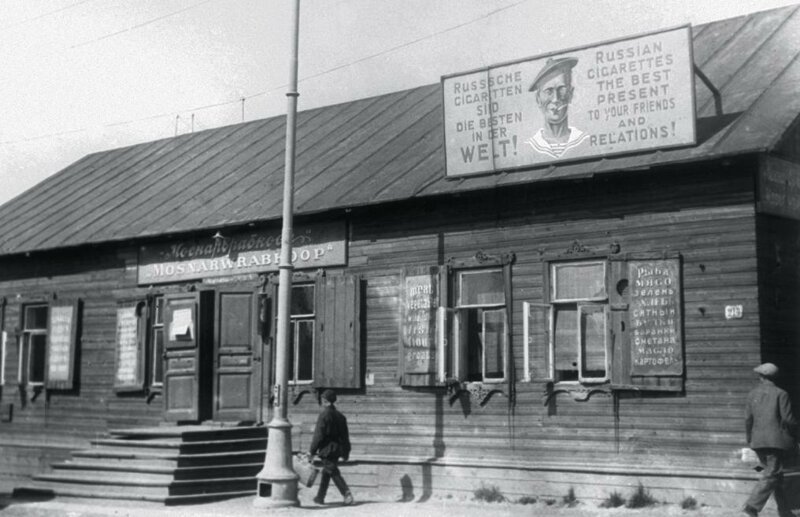

Первые магазины, в которых велась торговля за валюту, пытались завлечь клиентов смелым заявлением, что русское курево — лучшее в мире

.

Идею поддержали во всех инстанциях, и в июле 1930 года автономная контора Мосгосторга по торговле с иностранцами — Торгсин — начала свою работу. Размах ее работы, как и предполагалось, был довольно скромным: одиннадцать портовых торговых баз (шипчандлерств), один универсальный магазин в Москве и четыре киоска — два на пограничных станциях и по одному в Баку и Тифлисе.

Первые результаты работы оказались неубедительными. Иностранцев и особенно иностранок действительно интересовали меха. Но монополист в меховой торговле — "Союзпушнина" — имел собственный финансовый план, который нужно было выполнять, и делился с Торгсином товаром крайне неохотно. А если и отдавал, то по цене, делавшей его продажу в Торгсине, мягко говоря, не вполне рентабельной.

Не лучше обстояли дела и с продажей товаров иностранным специалистам. Они или по-прежнему предпочитали выписывать все из-за рубежа, или требовали у нанявших их ведомств выделения усиленных пайков или продажи продуктов по разумным ценам в рублях. К их позиции сотрудники Торгсина относились если и без одобрения, то с пониманием. Ведь, например, как они докладывали в Наркомвнешторг, рыбные консервы в торговые пункты Торгсина поставлялись не экспортного, а внутреннего качества, и иностранцы отказывались их покупать.

Однако выяснилась и еще одна интересная деталь. Всеми правдами и неправдами покупать продукты и одежду в Торгсине пытались граждане СССР, у которых, как оказалось, есть валюта.

ФОТО: РОСИНФОРМ

Иностранцев в валютных магазинах привлекали прежде всего меха (на фото)...

.

Торговля с советскими гражданами

Формально любой гражданин СССР мог получать переводы из-за границы от эмигрировавших или иностранных родственников. Вот только Госбанк выдавал в валюте лишь четверть суммы, а остальное выдавал в рублях по установленному им самим курсу. Поэтому главным средством доставки валюты постепенно стали многочисленные командированные и приезжавшие по делам в СССР иностранцы.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что по частным каналам в страну поступают немалые валютные средства. Но выгоду от этого валютооборота получают главным образом валютные спекулянты, менявшие доллары, фунты и франки на рубли, и торговцы на рынках, в чьих карманах эти рубли оседали. Наркомвнешторг решил изменить ситуацию в пользу казны.

Уже в январе 1931 года началась реорганизация Торгсина. Контору преобразовали во всесоюзное объединение и начали ускоренно формировать сеть ее филиалов на местах. Прежде всего на юге страны — в причерноморской части Украины, на Кубани, в Ставрополье, на Дону и в крупных промышленных городах. А чтобы покупатель пошел в Торгсин, были приняты весьма разумные решения. Госбанк согласился принимать переводы со специальной пометкой "Торгсин" и обменивать валюту не на рубли, а на специальные торгсиновские талоны — ТОТы. Причем курс обмена был таким, что оголодавшим и обносившимся получателям переводов было чуть выгоднее брать талоны, чем обменивать валюту на черном рынке.

Осенью 1931 года торговля с собственными гражданами на иностранную валюту развернулась во всю ширь. Большие торгсиновские магазины изумленные люди называли "маленькой Америкой". Подобного изобилия они не видели с дореволюционных времен. Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите" описал универмаг Торгсина на московской Смоленской площади: "Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали, и шифоны, и сукна фрачные. В перспективу уходили штабеля коробок с обувью... Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны".

Успех торговли был ошеломляющим. С полок сметалось все, что пользовалось хотя бы малейшим спросом. Но руководители Торгсина и Наркомвнешторга не собирались останавливаться на достигнутом. Ведь далеко не у всех были богатые и желавшие помочь близкие за кордоном. Но во многих советских семьях еще сохранились ордена предков, остатки фамильных ценностей, золотые нательные крестики, наконец. И вскоре практически во всех регионах при торгсиновских магазинах или ларьках появились скупочные пункты, где эти ценности обменивались на ТОТы.

О правильности избранной тактики говорили сообщения с мест. Из Киева, например, телеграфировали, что в скупочных пунктах города почти круглосуточно стоят очереди, и просили выделить дополнительное количество оценщиков и приемщиков. Впрочем, тогда проблема была не столько в недостатке работников, сколько в том, что по всей стране катастрофически не хватало ТОТов. Гознак просто не успевал печатать необходимое количество талонов, и во многих местах вместо них скупщики писали расписки на местах.

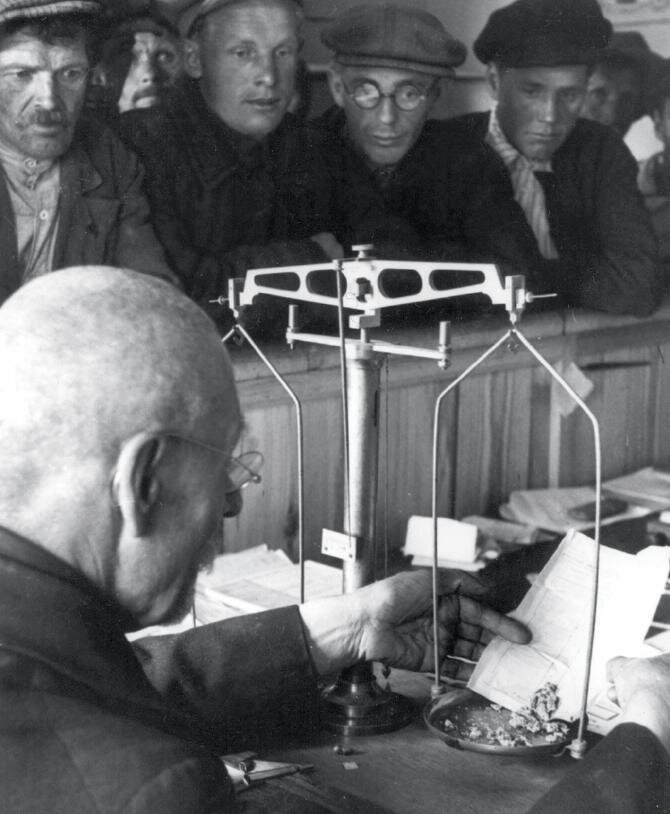

Практически везде при торгсиновских магазинах были скупочные пункты, где на ТОТы (на фото) можно было обменять еще не реализованные семейные ценности,...

Но, несмотря на это, Торгсин продолжал расширять свою деятельность. В 1933 году была организована разъездная торговля, когда автолавки со скупщиками и товарами добирались до самых отдаленных мест, где у населения могли остаться хотя бы какие-то ценности. Достаточно сказать, что в Якутии действовали шесть постоянных скупочных точек, а в Туркмении — восемь. Только в Московской области работали 68 пунктов Торгсина, а всего по стране их насчитывалось более полутора тысяч. Государство получало колоссальную выгоду, ведь в торгсиновских точках подавляющее большинство самых необходимых продуктов (крупы, масло, сахар) продавалось вдвое-втрое дороже, чем при поставках на экспорт. В одном из документов Торгсина с удовлетворением отмечалось, что в Польше за один доллар можно купить 1,3-1,8 кг масла, а в СССР — 250-400 г. При этом накладные расходы были минимальны.

Торговлю не стали сокращать даже тогда, когда в 1933 году поток золотых изделий и монет заметно уменьшился. Скуппункты Торгсина стали принимать золотой песок и самородки, а также серебро любой пробы. Столовое серебро в России любили всегда, так что поток сдатчиков снова начал нарастать. Однако одновременно начали нарастать и разного рода проблемы.

...самородное золото (на фото) или серебро

.

Торговля — двигатель промышленности

Одна из главных проблем заключалась в том, что быстро расширяющаяся торговая сеть остро нуждалась в кадрах — оценщиками нередко оказывались бывшие часовщики и зубные техники, бухгалтерами — фельдшеры, а продавцами — дворники и истопники. В результате сдававшиеся ценности ломались, редкие монеты отправлялись на переплавку, а бриллианты крошились и отдавались на заводы вместо технических алмазов.

Куда хуже для казны было то, что в торгсиновские магазины пошли работать оставленные советской властью не у дел частные торговцы. Конечно, от них бывала и польза. Так, в Одессе мастера торговли предложили установить в антикварном магазине систему двойных цен. Прибывавшие морем иностранцы при покупке картин, гобеленов и иного художественного товара торговались до хрипоты и выкладывали деньги, лишь получив скидку. И одесские мастера прилавка добились от Торгсина разрешения писать на ценниках повышенную цену, от которой и отступали назад. Но благодаря этой ценовой неразберихе, как подозревало руководство, основную долю выручки получало отнюдь не государство.

Бывшие частники обогащались за счет Торгсина совершенно беззастенчиво, а иногда и попросту воровали товары. В сети регулярно проводились кадровые чистки, сотрудникам магазинов стали выдавать ограниченное количество ТОТов, чтобы они могли тут же их обменять на товары, но воровство и обман покупателей продолжались.

Однако главной проблемой Торгсина уже в 1934 году стала тотальная нехватка товаров. Объединение требовало выделить для своих нужд не менее четырех мельниц для выработки муки более или менее пристойного качества, боролось за лимиты на масло и другие жиры, требовало изготовлять для него пользовавшиеся огромным спросом патефоны и патефонные пластинки с популярными песнями. Но получало гораздо меньше запрошенного. Торгсиновские работники шли на всевозможные ухищрения, продавали товары с нагрузкой, всучивая покупателям неходовые товары вместе с остро необходимыми, но проблемы дефицита это не решало. Глава Иваново-Вознесенской конторы Госбанка писал в Москву, насколько жутко выглядит в их крупном промышленном центре магазин Торгсина, который зияет пустыми витринами — чтобы их хоть чем-то заполнить, попросту нет товаров.

К тому времени, как у советских людей иссякли запасы золота и серебра, Торгсин выполнил поставленную перед ним задачу привлечения средств на индустриализацию. Можно было прикрывать лавочку

Популярность торгсиновских магазинов с конца 1934 года начала медленно, но неуклонно снижаться, но вовсе не это стало причиной принятого в 1935 году решения о закрытии магазинов Торгсина. Просто у населения практически не осталось ни золота, ни серебра. А те немногие, кто еще не расстался с ценностями, вряд ли стали бы это делать, когда голодные годы остались позади.

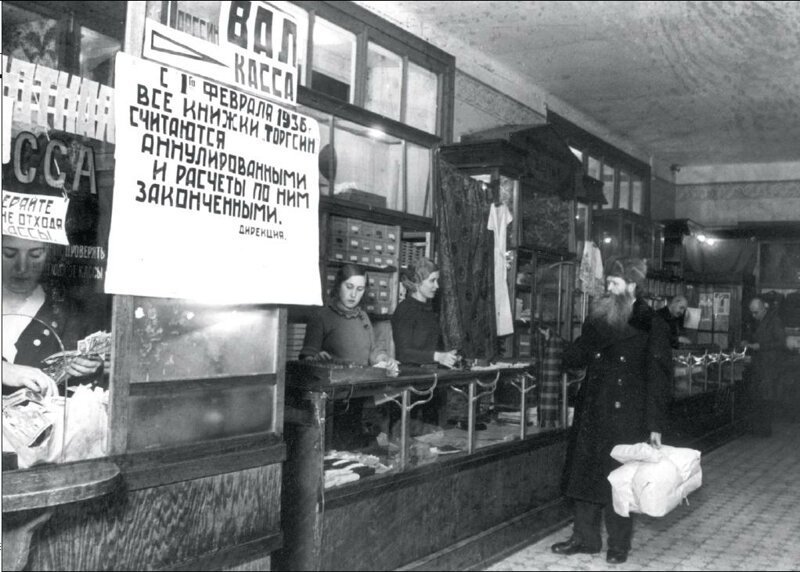

Формально ТОТы должны были прекратить хождение с 1 февраля 1936 года, но их продолжали отоваривать еще и летом. Подведение итогов работы Торгсина показало, что народная власть сумела выкачать из народа огромные суммы. За пятилетку своего существования объединение принесло казне валюты и ценностей на общую сумму 287,2 млн рублей. Этих денег хватило на покупку импортного оборудования для десяти гигантов советской индустрии — автозаводов ГАЗ и ЗИС, Сталинградского, Харьковского и Челябинского тракторных заводов, Днепростроя, Магнитостроя, Кузнецкстроя, "Господшипника" и "Уралмаша".

Широким слоям населения этого не объявляли. И оно так и не узнало, что стало участником успешного эксперимента, преследовавшего благие намерения — укрепление обороноспособности и величия страны. А то, что правительство использовало дефицит продуктов, в просторечии называемый голодом, для обмена пищи на ценности и валюту,— всего лишь техническая деталь.

50 комментариев

6 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена6 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена6 лет назад

– Дорогой мой, – задребезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне, – а откуда вам известно, что у меня ее нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж! Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун-аль-Рашида. Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями.

– У меня, может быть, полный примус валюты, – запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, так и прущий в магазин. Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые, Коровьев и Бегемот, очутились в магазине.

Удалить комментарий?

Удалить Отмена6 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена