Писатель «на спор»

115 лет назад родился Илья Варшавский

Русский писатель-фантаст Илья Иосифович Варшавский родился 14 декабря 1908 года в Киеве (Российская империя). Его отец — Иосиф Викторович, уроженец Ново-Украинки (Елисаветградский уезд Херсонской губернии РИ, с 1938 г. — г. Павловск, ныне — г. Новоукраинка, Кировоградская обл., Украина) был инженером, специалистом по тепловым двигателям, выпускником Цюрихского политехнического института (ныне Швейцарская высшая техническая школа Цюриха/Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), а мать — Клара Ильинична Гинзбург — магистром Швейцарского университета в области истории западноевропейской литературы, член секции переводчиков СП СССР и тётя известной советской писательницы и переводчицы Риты Райт-Ковалёвой.

Однако, в официальных документах дата рождения писателя неоднократно менялась по различным причинам: сначала, чтобы уберечь сына от армии, в «метрическую книгу» родители записали дату 12 марта 1909 года (которая значится даже на его могиле); затем, при замене паспорта, Илья попросил вписать дату 10 февраля, дабы отмечать день рождения в один день с женой; а вот в краткой литературной энциклопедии вместо 0 почему-то подставили 1, в итоге возник ещё вариант: 11 февраля 1909 года.

Илья мечтал об актёрской карьере, для чего в начале 1920-х гг. уехал в Петроград, где попробовал сдать вступительные экзамены в ФЭКС — «Фабрику эксцентрического актёра» — творческую мастерскую (1921-26), организованную Г.М. Козинцевым и Л.З. Траубергом, но по конкурсу не прошёл. В результате, подал документы в Ленинградский морской техникум/ЛМТ (ныне — Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова»/ГУМРФ им. Макарова), который успешно окончил в 1930 году, став «механиком торгового флота». После учёбы участвовал в кругосветном плавании на пароходе «Курск» в качестве практиканта. Затем несколько лет отслужил судовым механиком, после чего «осел на берегу» — на заводе «Русский дизель» (бывший Мехзавод «Людвиг Нобель»), где получил должность инженера-конструктора.

Дебютировал в литературе Варшавский ещё в 1929 году, когда принял участие в работе над книгой очерков «Вокруг света без билета». Его соавторами, под общим псевдонимом «Николай Альдим», стали его старший брат Дмитрий и журналист Николай Слепнёв. Книга включала в себя путевые рассказы о пароходах, отправляющихся из Ленинграда в Чёрное море. По дороге они заходят во всевозможные порты по всему миру: Ливерпуль, Гамбург, Роттердам, Александрия, Константинополь, — ведь Илья служил на торговом флоте, так что эти заметки — его личные впечатления и переживания. Однако затем, вплоть до начала 1960-х гг., сам он больше ничего не публиковал.

В декабре 1929 года Варшавский женился на Луэлле Александровне Краснощёковой (1910-2002), дочери советского политика, участника Гражданской войны, 1-го лидера Дальневосточной республики Александра Михайловича Краснощёкова (Авраама Моисеевича Краснощёка, 1880-1937), приёмной дочери «музы русского авангарда», возлюбленной Владимира Маяковского Лили Юрьевны Брик (1891-1978), и вошёл в круг общения этого «крутого» семейства. В частности, он был последним, кто говорил с Маяковским накануне его гибели.

«Вечером 13 апреля 1930 года Аля [Илья Варшавский] посещал квартиру в Гендриковом переулке и видел поэта в очень плохом настроении: Володя сидел за накрытым столом один и пил вино. Так его в последний раз и видел Аля. Он пришёл домой и сказал, что Володя очень мрачен. «Я никогда не видел Владимира Владимировича таким мрачным» (Луэлла Варшавская, заметки «Что я помню о Володе», зима 1951-52 ).

А позднее, уже в 1960-е гг., Илья ещё и ездил в Париж на встречи с родственниками — младшей сестрой Брик — Эльзой Триоле (1896-1970) — русской и французской писательницей и переводчицей, лауреатом Гонкуровской литературной премии (1944) и её мужем — французским поэтом и прозаиком, членом Гонкуровской академии/Académie Goncourt, видным деятелем Французской компартии и лауреатом Ленинской премии Луи Арагоном (1897-1982).

Когда началась Великая Отечественная, Варшавского эвакуировали, так как для фронта он был признан непригодным из-за травмы, полученной в детстве (у него была удалена часть височной кости). По пути из Ленинграда баржа, на которой плыл Илья, затонула в Ладожском озере, и её пассажиры поздней осенью 1941 года оказались в ледяной воде. Из 1500 человек до берега добралось лишь около 300. Варшавскому удалось продержаться до прихода спасательного катера, но здоровье тогда он подорвал. Да ещё и попал на берегу в руки красноармейцев, которые вдруг решили, что он немецкий шпион! От расстрела его спасла лишь случайность. Но, от греха подальше, Илью фактически выслали на Алтай, где в Барнауле он проработал затем на одном из эвакуированных туда предприятий до 1949 года.

А в 1949 году вернулся в город, ставший родным, и вновь устроился на «Русский дизель», где проработал в течение следующих 20 лет, до самого выхода на пенсию.

И вот однажды инженер-конструктор Варшавский, застав в очередной раз своего сына — инженера-кибернетика Виктора — за чтением научной фантастики, возмутился: «Как ты можешь тратить время на чтение ерунды!..» А в ответ получил: «Попробуй, сам сочини такую ерунду». Отец принял вызов и в один присест написал НФ-рассказ, получивший одобрение всех домашних. И в №4 журнала «Наука и жизнь» за 1962 год появилась НФ-миниатюра за подписью И. Варшавского — рассказ «Роби». Так на 54-м году жизни родился новый писатель-фантаст. Илья признавался, что терпеть не мог фантастику, и, если бы не спор с сыном…

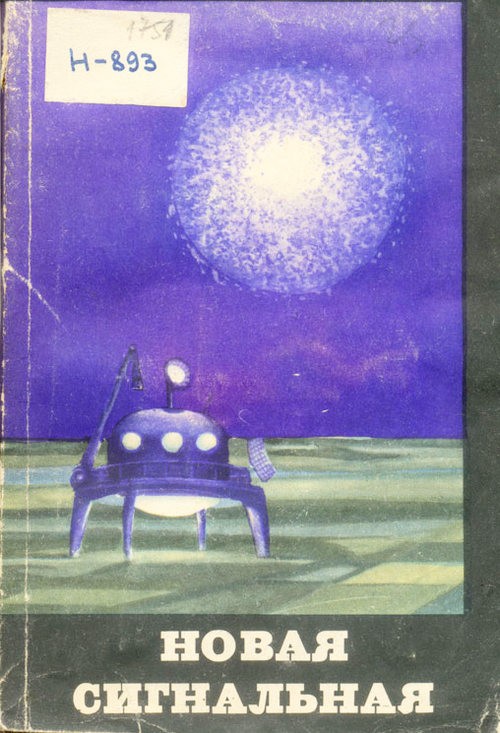

Затем, в 1963 году, в НФ-сборнике московского издательства «Знание» «Новая сигнальная» (с послесловием Е. Брандиса и В. Дмитревского) вышла уже целая подборка рассказов Варшавского: «Сиреневая планета», «Ловушка», «Возвращение», «Внук», «СУС».

Опытный инженер, работавший на одном из крупнейших ленинградских заводов, он писал свои короткие фантастические новеллы лишь для «семейного употребления» и рассматривал своё сочинительство как своеобразный «активный отдых» после напряженного рабочего дня.

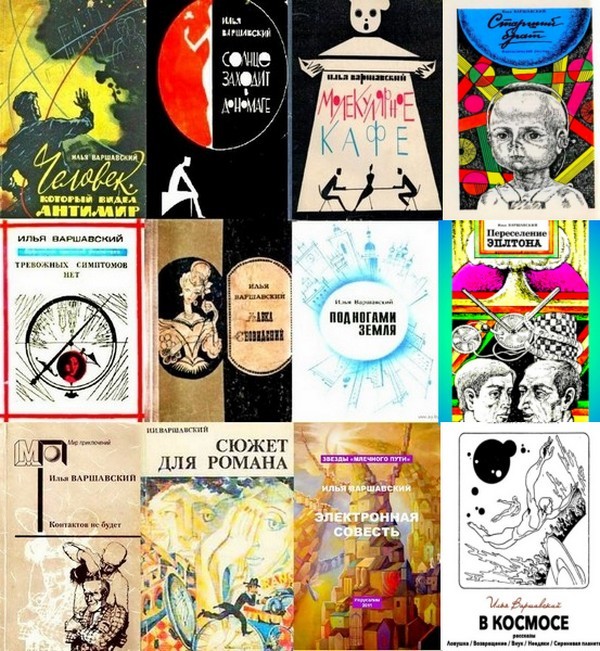

Через 2 года, тиражом 65 тыс. экз., вышла его 1-я книга — «Молекулярное кафе» («Молекулярное кафе», «Поединок», «Вечные проблемы», «Индекс Е-81», «Красные бусы», «Призраки», «Пантеон бессмертия», «Ловушка», «Путешествие в Ничто», «Сиреневая планета», «Секреты жанра», «Новое о Шерлоке Холмсе» и др.). Она привлекла внимание и читателей, и коллег: и «физиков», и «лириков», поскольку писатель стремился, используя НФ-проблематику (будь то идеи из области кибернетики, нейрохирургии или астрономии), решить общечеловеческие философско-нравственные вопросы.

Многие отметили литературное мастерство, остроумие и изобретательность автора. Наполняя повествование неким внутренним потоком под видимой всем поверхностью, он приводил его к совершенно неожиданному завершению, которое, однако, никогда не было надуманным, а органично вытекало из скрытого смысла событий. Почти в каждом рассказе автора эффект достигается неожиданной развязкой или одной заключительной фразой, на которой, собственно, и держался весь его замысел.

Некоторые новеллы постепенно составили несколько отдельных циклов. Так, например, серия небольших рассказов об экипаже космического корабля «Метеор», в состав которого входили Командир, Физик, Геолог, Доктор, Конструктор и Диспетчер («Сиреневая планета», «Ловушка», «Возвращение» и «Внук»).

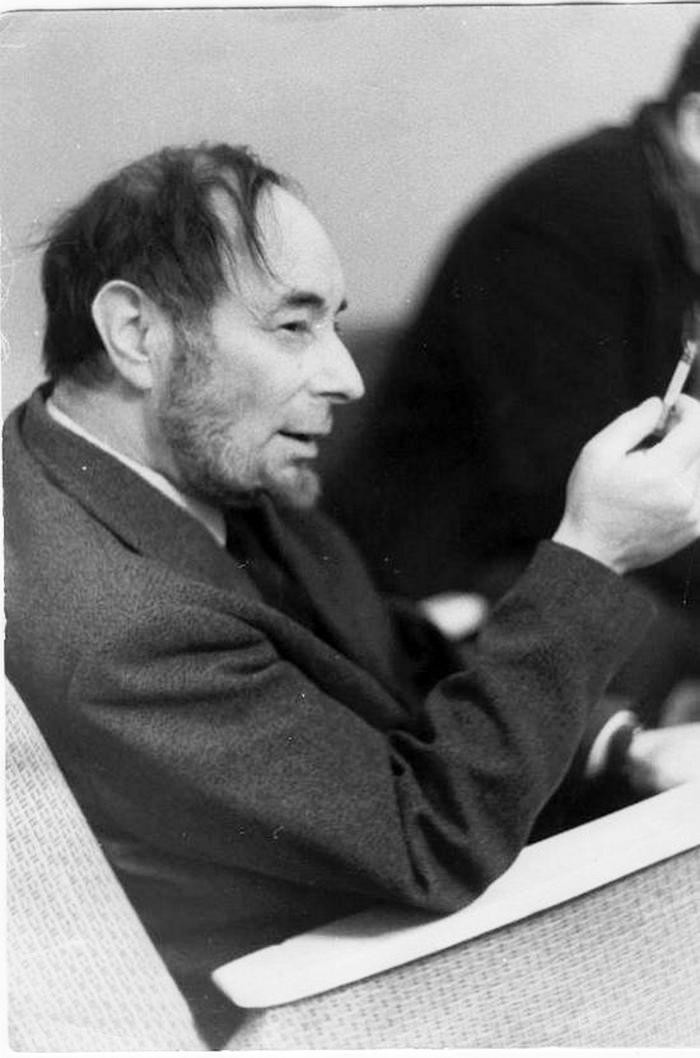

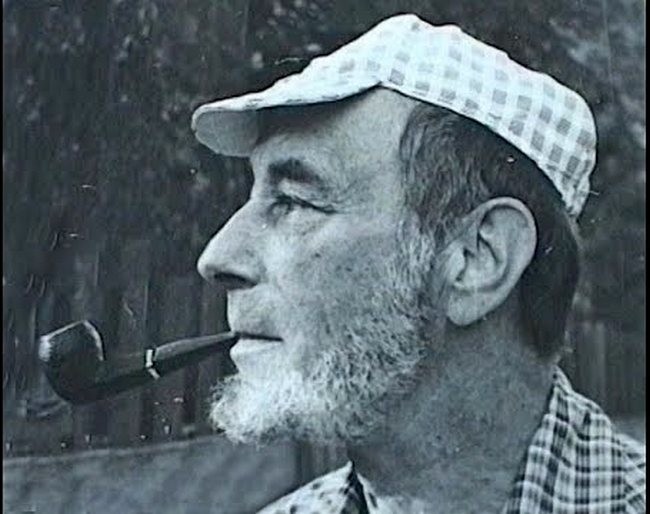

Ленинградские писатели и критики Владимир Дмитриевский и Евгений Брандис, описывая писателя-фантаста Варшавского, подчеркивали, что он выглядел, будто персонаж романов Майн Рида: был сухощавым, с энергичным профилем, сразу понятно, что он бравый моряк, много повидавший в жизни.

Член СП СССР с 1964 года, Илья Иосифович стал 1-м руководителем Ленинградского семинара начинающих фантастов (в 1972 году на этом посту его сменил Борис Натанович Стругацкий). Молодые ленинградские фантасты в глаза называли его Дедом. Варшавский вообще хорошо ладил с молодёжью. В последние годы своей работы на заводе «Русский дизель» он руководил молодёжным конструкторским бюро, и именно ребята-конструкторы стали тогда первыми слушателями его рассказов.

«Между собой мы, тогдашние молодые, называли его Дедом. Во-первых, он был заметно старше нас, а во-вторых, на морском жаргоне Дед — это стармех, а он был, как известно, специалистом по судовым двигателям.

Некоторые называли его Дедом и в глаза. Он не возражал, он скорее поощрял такую вот любовную фамильярность. Ему вообще нравилось с нами возиться, он любил встречаться с молодыми больше, чем со своими сверстниками, — он всегда был молод душой. Но любили его все — и молодые и старые.

По-моему, у него не было врагов. Более того, у него не было даже самых обыкновенных недоброжелателей. Каждый, кто попадал в сферу его обаяния, как бы автоматически становился его другом или хотя бы добрым знакомым» (Б. Стругацкий, «Несколько слов об Илье Иосифовиче Варшавском», 1990).

Также был писатель ведущим научно-популярной телепередачи «Молекулярное кафе» на Ленинградском ТВ, где собирались учёные, писатели, журналисты для обсуждения животрепещущих проблем современной науки.

Варшавский близко общался с братьями Стругацкими, именно он подсказал им удивительную фамилию Фарфуркис — для героя их романа «Сказка о Тройке» (1968).

Кстати, Б.Н. Стругацкий, которому нравились рассказы Ильи Иосифовича, рассказывал, что как-то в начале 1960-х гг. в Ленинград приехал польский писатель Станислав Лем (подробнее — здесь: Пан фантаст). Он дал ему прочитать папку тогда ещё не опубликованных рассказов Варшавского. На другой день Лем передал ему рукописи со словами: «Никогда не думал, что в одной папке может уместиться вся западная фантастика». Это было тем более приятно слышать, что пан Станислав тогда уже славился не только как фантаст, но и как знаток англоязычной НФ.

А супруга Варшавского Луэлла рассказывала, что сын Виктор в разговоре с переводчиком Лема Дмитрием Брускиным как-то заявил: «Что там твой Лем, ты приходи к нам, почитай моего папу!». Брускин пришёл, прочёл папочку с рассказами Ильи Иосифовича и отнёс её в ленинградский Союз писателей. А далее события развивались — комиссия по научно-популярной и научно-фантастической литературе рекомендовала малую прозу Варшавского к публикации, направив соответствующее письмо в «Лениздат».

«Он появился среди фантастов поколения 1960-х гг. в одночасье, вдруг, уже готовым, зрелым, умелым и оригинальным писателем со своим языком, со своей темой, со своей неповторимой и единственной манерой. Это было время, когда у нас почти ничего ещё не было известно ни о Брэдбери, ни об Азимове, ни о Шекли. А он возник среди нас с папкой, набитой множеством 2-3-страничных рассказов на тонкой папиросной бумаге, и в этих рассказиках оказался целый мир — и забавные его роботы, так похожие на глупых и добрых людей, и люди, жестокие и беспощадные, как злобные машины, и неведомые планеты, населённые удивительными и смешными существами, и невесёлое будущее, странное и неожиданное, как сама наша жизнь...» (Б.Н. Стругацкий, предисловие к сборнику рассказов И. Варшавского «Сюжет для романа», 1990).

Один из первых опубликованных его рассказов — «Индекс Е-81», получил премию на Международном конкурсе писателей-фантастов стран социалистического лагеря, проведённом научно-популярным журналом «Техника — молодёжи» (подробнее — здесь: Популярнейший советский журнал «Техника — молодёжи» ).

Пожалуй, один из самых известных фантастический рассказов Варшавского — «Тревожных симптомов нет» (100-летнего учёного из вымышленной страны Дономага Олафа Кларенса подвергли омоложению, а заодно, для увеличения работоспособности, почистили память, убрав из неё всё лишнее и негативное. Вследствие чего Кларенс потерял многие воспоминания прошлой своей жизни, особенно из области чувств. Из человека получился живой робот). Он был опубликован в 1964 году и дал название одноименному сборнику («Роби», «Биотоки, биотоки…», «Возвращение», «Неедяки» и др.).

В 1984 году по мотивам рассказа был снят телеспектакль, вышедший в выпуске №8 телеальманаха «Этот фантастический мир» (Главная редакция программ для детей и юношества ЦТ СССР).

Точный, изящный юмор ситуаций и характеристик, когда мягкий, когда переходящий в сарказм или убийственную иронию, пронизывает всю прозу Варшавского. Пожалуй, он один из самых интересных и разносторонних пародистов в советской фантастике. Ещё в те годы он уловил опасность для НФ в замыкании в кругу собственно фантастических тем и сюжетов, а также спекуляции на приёмах жанра. И его «кибернетические» рассказы не превращаются в обсуждение каких-то специальных вопросов, а подводят читателя к весьма существенным и для всех интересным философским обобщениям.

Лучше всего сказал об этом сам писатель:

«Я не верю, что перед человечеством когда-нибудь встанут проблемы, с которыми оно не сможет справиться. Однако мне кажется, что неумеренное стремление всё кибернетизировать может породить нелепые ситуации. К счастью, здесь полемику приходится вести не столько с учёными, сколько с собратьями-фантастами. Что ж, такие дискуссии тоже бывают полезными. Думаю, что в этих случаях гротеск вполне уместен, хотя всегда находятся люди, считающие этот метод спора недостаточно корректным...» (И. Варшавский, предисловие к сб. «Молекулярное кафе»).

Не менее популярен и цикл рассказов «В Дономаге», действие которых происходит в фантастической стране — овеществлённой мечте общества потребления.

«Некоторые буржуазные социологи надеются, что успехи науки и техники избавят капиталистическое общество от разрушающих его противоречий. Тотальная автоматизация рассматривается ими как средство от всех бед. Там, где нельзя поставить опыт, и писатель и учёный прибегают к мысленному эксперименту.

…Дономага — вымышленная страна, но она сохраняет все черты капиталистического государства. Некоторые из этих черт мною намеренно гипертрофированы: гротеск — это ведь тоже частное значение переменной, близкое к пределу. Социолога интересует общество как таковое, писателя — люди в этом обществе. Я написал рассказы о людях Дономаги, конфликте между человеком и наукой в той социальной системе, где наука неизбежно начинает служить целям порабощения.

…Итак, Дономага — вымышленная страна, я её создал. А уничтожила она себя сама, хотя я дал ей всё, к чему она стремилась» (И. Варшавский, «В Дономаге», от автора, 1966).

Современные исследователи даже считают, что рассказы о Дономаге вдохновили затем многих писателей на создание стиля «киберпанк».

Также широко известен рассказ Варшавского в жанре «хронофантастики» «Петля гистерезиса» (1968), герой которого, наш современник, большой знаток истории религии, совершает путешествие во времени, в Иудею I века н.э. для того, чтобы доказать свою теорию, согласно которой Иисус являлся вымышленной фигурой. Но жителям Иудеи так надоели россказни странного пришельца, что они его, в конце концов, распяли. Так что естественный ход истории был восстановлен. Интересно, что этот рассказ очень похож на короткую повесть английского фантаста Майкла Муркока (подробнее — здесь: Его Танелорн) «Се человек»/Behold the Man (1966).

К сожалению, собственно литературному творчеству Варшавского судьба отвела недолгий срок — чуть больше 10 лет, из которых, к тому же, большая часть была омрачена тяжёлой болезнью.

Илья Иосифович Варшавский умер 4 июля 1974 года в возрасте 65 лет в Ленинграде от онкологии. Похоронен писатель в колумбарии на территории крематория.

Прижизненно вышло лишь 5 сборников, включивших в себя чуть более 80 рассказов Варшавского. Творчество писателя было очень разнообразно: тут и парадоксальные представления о разных формах жизни и биологической приспособленности во Вселенной, и фантастические предположения, вытекающие из новейших гипотез в области биохимии и кибернетики («Красные бусы», «Молекулярное кафе»), и сюжеты, основанные на представлениях о «кривизне пространства» и эйнштейновском «парадоксе времени» («Путешествие в Ничто», «Ловушка», «Возвращение»). Хватало также пародий и стилизаций («Новое о Шерлоке Холмсе», «Секреты жанра»), социальных памфлетов («Тревожных симптомов нет», «Фиалка»), психологических проблемных новелл («Сюжет для романа», «Решайся, пилот!», «Повесть без героя»). А ещё он писал стихи (хотя никогда не публиковал их) и был занимательным рассказчиком.

Посмертно были изданы сборники произведений писателя: «Сюжет для романа» (1990), «Под ногами Земля» (1991), «Контактов не будет» (1992) и «Тревожных симптомов нет» (самое полное собрание произведений автора, 2002).

Рассказы Варшавского переведены и на многие языки, они оставили не только заметный след в советской фантастике 1960-х гг., но и с удовольствием читаются до сих пор.

А ещё на его счету имелось и крупное изобретение в области электрохимии, которое Илья Иосифович сделал ещё после окончания мореходного училища: он нашёл способ оцинковывать (или хромировать) готовые изделия, не погружая их в гальваническую ванну, а с помощью особого пистолета, наподобие современного краскораспылителя. Испробовав технологию на железнодорожных вагонах, он перешёл к подводным лодкам, добавляя одновременно в покрытие ещё и противообрастающий состав.

Сын — Виктор Ильич Варшавский (1933-2005), с которым писатель когда-то спорил о сути и значении фантастики, стал известным кибернетиком, профессором, доктором технических наук. Виктор Ильич сыграл большую роль в становлении кибернетики и искусственного интеллекта в Союзе. Работал в СССР, Японии и Израиле. Дочь Виктора Варшавского Елена вышла замуж за Вадима Смоленского, который написал затем интересные воспоминания о своём тесте — «Кремниевый Моцарт (памяти В.И. Варшавского)» (май 2005 — февраль 2006).

«Четырёхлетний сын инженера Витя Варшавский нарисовал человечка, а сбоку отдельно — нос, уши, глаза, пальцы, и сказал деловито: — Запчасти» (К. Чуковский, «От двух до пяти», 1990).

Награды и премии:

1962 — 3-я премия Международного конкурса на лучший научно-фантастический рассказ журнала «Техника — молодёжи»: рассказ «Индекс Е-81» (1962).

Библиография И. Варшавского:

Циклы произведений:

«Автоматы и люди»: «Дневник» (1962), «Роби» (1962), «Индекс Е-81» (1962), «Биотоки, биотоки…» (1963), «Молекулярное кафе» (1963), «Поединок» (1963), «Вечные проблемы» («Конференция») (1964), «Конфликт» (1964), «Джейн» (1964), «Красные бусы» (1964), «Маскарад» (1964), «Операция «Рок-н-ролл» (1964), «Призраки» (1964), «Путешествие в Ничто» (1964).

«Большой космос» («В космосе»): «Ловушка» (1963), «Возвращение» (1963), «Внук» (1963), «Сиреневая планета» (1963).

«В Дономаге» («Дономага»): «Тревожных симптомов нет» (1964), «Призраки» (1964), «Опыт профессора Эрдоха» (1965), «Предварительные изыскания» (1965), «Солнце заходит в Дономаге» + «От автора» (1966), «Судья» (1966), «Фиалка» (1966), «Наследник» (1966), «Поездка в Пенфилд» (1966), «Тараканы» (1967), «Побег» (1968), «Кукла» (1988).

«Вечные проблемы»: «Неедяки» (1963), «Лентяй» (1965), «В атолле» (1965), «Решайся, пилот!» (1965), «Курсант Плошкин» (1966), «Сашка» (1966).

«Евангелие от Ильи»: «Игра» (1966), «Петля гистерезиса» (1968).

«На грани фантастики»: «Ветеран» (1970), «Час в эфире» (1971), «Альбом» (1991), «Бедный Стригайло» (1991).

«Обыкновенная фантастика»: «Старики» (1966), «Контактов не будет» (1967), «Лавка сновидений» (1967), «Ограбление произойдёт в полночь» (1967), «Утка в сметане» (1968), «Второе рождение» (1969), «Любовь и время» (1970).

«Секреты жанра» (фантастические пародии и памфлеты): «Секреты жанра» (1963), «Новое о Шерлоке Холмсе» (1963), «Джамбли» (1964), «Змеиный плод» (1964), «Пантеон бессмертия» (1964).

Поэзия: «Не проведёшь» (1961), «Недаром говорится: век живи...» (эпиграмма на А. Балабуху, 2002).

P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.

Источники:

https://archivsf.narod.ru/1908/ilya_varshavsky/index.htm

https://susi.ru/km/o_volode.html

https://dzen.ru/a/ZEAOZaJBZDbXmrod

https://nekropol-spb.ru/kladbischa/krematoriy/varshavskiy-ilia-iosifovich

8 комментариев

2 года назад

произведения нет у Варшавского. Ни одной реальной постановки или фильма по его произведениям. В реальности нет ничего, кроме журнальных очерков. Никто не знает, кто такой Варшавский. Он - один из многих хороших и нужных поденщиков. Не более. "Золотое перо" как достижение - это даже не смешно.

Удалить комментарий?

Удалить Отмена2 года назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена2 года назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена2 года назад

А дальше пошло-поехало.

Удалить комментарий?

Удалить Отмена