Судьба смешного Человека: Евгений Павлович Леонов

Евгений Леонов родился в Москве в семье Павла Васильевича и Анны Ильиничны Леоновых.

Отец работал инженером на авиазаводе, мать была домохозяйкой. Евгений был вторым ребёнком в семье: брат Николай (1924—2017) был старше его на два года. Леоновы жили в коммунальной квартире на Васильевской улице, занимая две небольшие комнаты.

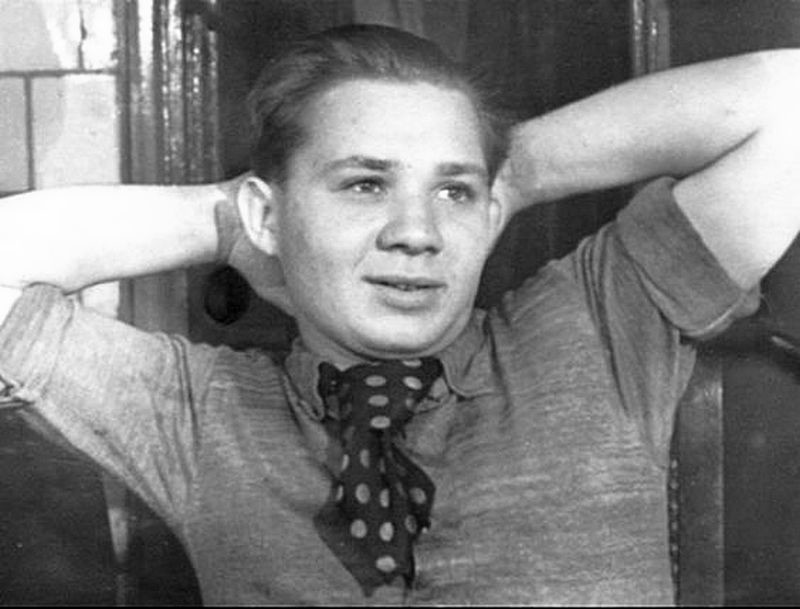

По воспоминаниям Евгения Павловича, ещё в четвёртом классе его заметил режиссёр, который подыскивал «самого смешного, пухлого мальчишку» для съёмок в фильме. Леонов был приглашён на студию, но в последний момент «то ли родители не пустили, то ли испугался, застеснялся» и в картине участия не принял. В пятом классе записался в школьный драмкружок.

Когда началась Великая Отечественная война, Евгений окончил только седьмой класс. По совету родителей устроился учеником токаря на авиазавод, на котором работал его отец. Во время войны там работала вся семья Леоновых

Осенью 1941 года Евгений поступил в Авиационный техникум им. Серго Орджоникидзе, участвовал в художественной самодеятельности.

На третьем курсе ушёл из техникума и поступил на драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии, которой руководил Ростислав Захаров, известный балетмейстер Большого театра. В 1947 году окончил студию и был принят в Московский театр Дзержинского района.

С 1948 года выступал на сцене Театра им. Станиславского.

В 1954 году Леонов снялся в своей первой (не считая массовок) эпизодической роли в картине Владимира Немоляева «Морской охотник».

Георгий Натансон — второй режиссёр, занимавшийся подбором актёров, заметил Леонова на сцене Театра им. Станиславского, где тот играл Лариосика в спектакле «Дни Турбиных», и предложил ему роль кока. Леонов согласился и был утверждён.

Судьбы одного из самых великих наших комедийных актеров настолько трагична, что вызывает недоумение : - "КАК ЖЕ ТАК? "

Лучше и проникновенней чем Автор: ЗОЯ ЕРОШОК ; 02.02.2004; «Новая газета» (тогда «Новая ежедневная газета») 5 ноября 1993 года под рубрикой «Гений» рассказать о Евгении Павловиче вряд ли у кого получится...

Великий Евгений Леонов ушел 10 лет назад. Последнее интервью у него взяла наш обозреватель Зоя ЕРОШОК.

Интервью с ним было опубликовано в «Новой газете» (тогда «Новой ежедневной») 5 ноября 1993 года под рубрикой «Гений». Это короткое слово — гений — вызвало почему-то массу нареканий со стороны коллег. Вполне приличные люди говорили мне: «Ну так нельзя! Это — перебор. Ну хороший, талантливый актер. Не более. Зачем ты звания раздаешь? Да еще при жизни персонажа…».

«Персонаж» два месяца спустя умер. И сразу все стали говорить: гений, гений… Оказывается, великий его талант признавался безоговорочно, но преградой для высшего звания была жизнь. И вот преграды не стало.

Я помню, как плакала безостановочно, как будто умер кто-то из моих близких. Хотя у меня была с ним всего одна-единственная встреча. И помню, как тогда, ровно десять лет назад, в самых последних числах января 1994 года думала: лучше б еще лет десять (двадцать, тридцать) осталась эта преграда для высшего звания…

Все эти десять лет помнила его, как будто наша встреча была вчера. Мне даже больно было смотреть фильмы с ним. Не могла. Переключала на другую программу.

И вот уже десять лет прошло, как его нет.

Я перечитываю старые записи, выписываю то, что не было опубликовано, вспоминаю то, что осталось за кадром…

И вижу теперь все в какой-то иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране...

Ноябрь 1993 года. Нашей газете всего полгода. Один мой коллега и друг говорит мне: «Почему бы тебе не сделать интервью с Леоновым?». Звоню, прошу об интервью. Леонов вяло отказывается: «Я болею… уезжаю»… И вдруг — заинтересованно: «А расскажите, пожалуйста, о своей газете, я о ней ничего не слышал». Я говорю: «Ну, мы — команда, ушедшая из «Комсомольской правды»… Он — как-то сразу радостно: «Ой, здорово! Я слышал о вас. И переживал, думал: Господи, как это они — в никуда… Еще, еще расскажите». Я что-то рассказываю. А когда дохожу до места, что у нас из номера в номер печатаются рисунки-мультики: Винни-Пух и Пятачок то Конституцию обсуждают, то президента, — смеется и перестает уезжать и болеть: «Давайте встречаться». «Когда?» — спрашиваю. «В любое время, в любое время», — отвечает он.

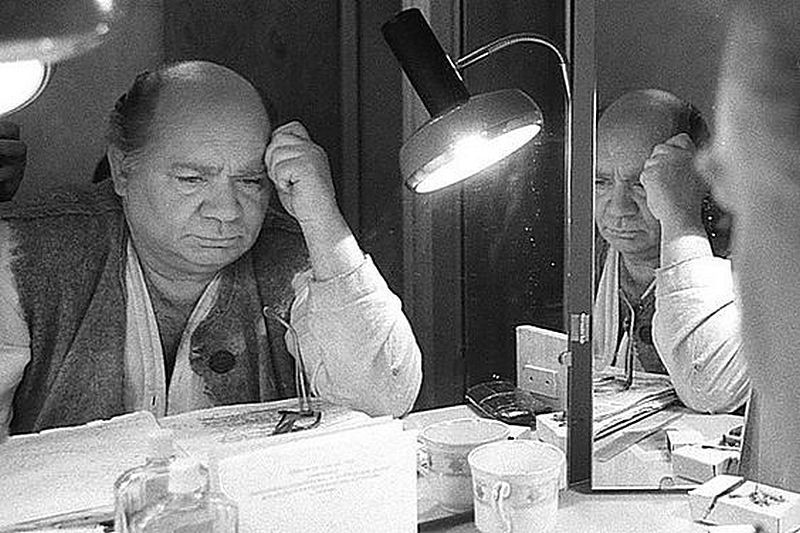

Мы встретились на другой день в Ленкоме. Сидели в каком-то узком и тесном (метр на метр) закутке. На улице дождь со снегом и жуткая слякоть. Евгений Павлович часто кашлял и задыхался...

«Когда мне было пятнадцать лет, я в войну, весь такой из себя рабочий паренек, токаришка, попал во МХАТ. Перед самой эвакуацией театра.

Я успел посмотреть Качалова. В пьесе «На дне». В роли Барона. Это было потрясение. Так играть невозможно…

Я видел Книппер-Чехову. В «Трех сестрах». Это было необыкновенно здорово.

При звуках военного оркестра из «Трех сестер» невозможно было не заплакать… Под эти звуки ты соединялся с ними, с этими тремя сестрами. Они тебе становились родными. Ты хотел им помочь уехать из этого города, где они существовали, в другую, прекрасную жизнь, которая для них была связана с Москвой...»

«Говорят: сейчас другое время. Другой Бог. Другая нравственность. Другая Правда. Но в том-то и дело, что Другого Бога не бывает. И другой нравственности не бывает. И другой Правды.

Все затоптать нельзя. Особенно в искусстве».

Слово «искусство» он произносит очень серьезно, уважительно, почтительно, трепетно. Эту интонацию ужасно трудно передать на бумаге, он качает головой, выражение лица — почти страдальческое: «…затоптать нельзя… особенно в искусстве». Мол, ну что ж вы — к невидимым врагам! — с ИСКУССТВОМ так…

Никакой иронии. Никаких кавычек, скобок, сносок. Просто есть Искусство и не-искусство. Не-искусство — это антижизнь, силы небытия.

А Искусство — это абсолютное природное чувство меры и пропорции, воля и верность судьбе, своей «планиде». Это мастеровой труд, в себе самом исчерпывающееся достоинство ремесла, пот вещи — на совесть сделанной.

«В искусство я вполз.

В школе играл в драмкружке. Но просто так. Смешным был. Все хохотали. Однако актером стать не собирался.

Когда началась война, мне было четырнадцать лет. Я пошел работать на авиационный завод. И поступил в авиационный техникум. Но с третьего курса ушел…

И вот я, токаришка, поступаю в театральную студию. В комиссии сидят актриса Шереметева, Ростислав Данилович Захаров (он вел потом у нас ритмику), Андрей Александрович Гончаров и другие.

Я стал читать. Тишина. Когда я то же самое читал в техникуме с эстрады — все хохотали. А тут — мертвая тишина. Шереметева, интеллигентнейшая женщина, говорит: «А еще что-нибудь у вас есть?». Я понимаю, что дела у меня совсем плохи. Говорю: «Да так, я тут для себя выучил один стишок». «Стишок? Чей?» — переспрашивает Шереметева. «Блока», — отвечаю я. «У Блока нет стишков», — говорит она строго. А на мне пиджак, перевернутый с плеч брата. И такая нелепая у меня фигура… Я весь из себя почти такой же, как сейчас, — круглое лицо, маленький, неуклюжий, ну только что без лысины… И война еще идет, холодно, голодно, а я, токаришка, только что прибежал с завода, и мечтаю о театре, и читаю Блока, и хочу в искусство, в искусство. И вот я собрался с духом, вхожу в роль, побелел и как-то интуитивно чувствую: тут такая любовь в стихотворении, такая невозможная любовь, что я должен читать не как я, а как роковой красивый мужчина, ну очень красивый, понимаете, и очень-очень роковой… И я так и читаю. А они — члены экзаменационной комиссии — вначале от смеха под стол попадали, я вижу, у них слезы от смеха градом текут, но я не обращаю на то внимания, читаю дальше, только еще больше побледнел… Ну, значит, проехали: «Я сидел в переполненном зале»… я бледнею, в меня вошла такая страшная сила… «…Намеренно резко ты сказала: «И этот влюблен!», и дальше, дальше: «…в ответ что-то грянули струны, исступленно запели смычки»… И тут я вижу — отчетливо, ясно вижу: лица педагогов становятся очень удивленными и очень серьезными. Я закончил читать. И долго было тихо-тихо. И педагоги, и я выдержали паузу. Я смотрел на них. Они — на меня. А потом педагоги мне сказали: так читать Блока может только интересный и хороший человек. И приняли меня. Сразу. По одному стихотворению. Без всяких других экзаменов».

В маленьком закутке Ленкома, почти беспрерывно кашляя и задыхаясь, он доверительно рассказывает мне, как «вполз в искусство», и вдруг спрашивает: «А можно я прочту сейчас вам это стихотворение Блока так, как я его читал тогда, на приемных экзаменах?». Я говорю: «Конечно!».

Он начинает читать.

Я улыбаюсь, потом смеюсь, потом тоже чуть не падаю со стула, и тоже слезы от смеха текут…

Но на какой-то (не помню, какой) строке мне кажется, что я перестаю дышать.

Я слушаю его Блока и вспоминаю чеховского Иванова в его исполнении.

Тогда тоже казалось плохо соединимым — роковой мужчина Иванов и Винни-Пух—Леонов. Но едва Леонов—Иванов появлялся на сцене, как становилось очевидно: все плейбои могут расслабиться. Леонов — вот настоящий чеховский Иванов. Неотразимый. Трагичный.

Папа — инженер. Окончил — вечерником — авиационный институт. Мама — домохозяйка. Старший брат тоже стал инженером. Гены вроде бы ни при чем… А вот родился же Леонов Леоновым.

Студия, в которую он поступил, называлась Московской драматической. Ее хотели сделать театром. Но это были глухие годы. («Все молчало на всех языках».) Закрывали театры. Фильмы снимали всего по два в год.

Театр Станиславского, куда он поступил работать, вместо спектаклей выпускал почтовую бумагу. Актеры были никому не нужны.

Как-то подходит к Леонову режиссер и говорит: «Вас куда-то приглашали? В Театр сатиры, кажется? Вы бы не хотели пойти туда поработать?».

Он рассказывает это просто, доверчиво и печально.

«Обидно и сейчас вспоминать.

Конечно, тот режиссер не предполагал, что я стану приличным актером. Он всего лишь хотел меня выпихнуть из театра. Во всем тогда была такая наглая беспомощность… Какое там будущее… Какое там об актерах думать, растить…

«Нам нужна единица». Или: «Нам не нужна единица». Я был единицей, которую следовало сократить. Уничтожить. Сделать нулем без палочки.

Потом тот режиссер при встречах глаза отворачивал, отворачивал…».

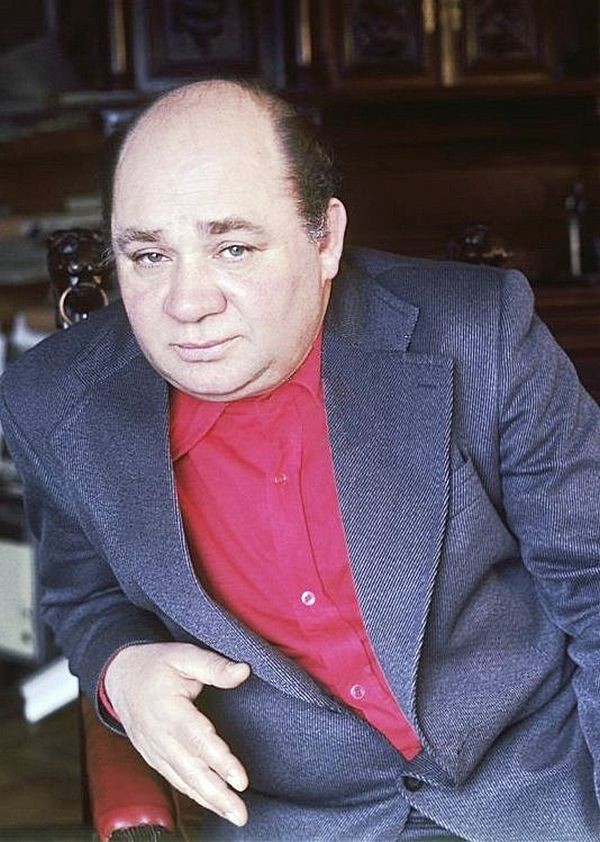

Двадцать один год Евгений Павлович Леонов проработал в Театре Станиславского. Потом четыре года — в Театре Маяковского. И почти двадцать лет — в Ленкоме. «Это ваш театр?!» — спрашиваю я о Ленкоме. «Такие вопросы лучше не задавать», — говорит он.

И — после паузы, взволнованно: «В искусстве так: все зависит от взгляда, а взгляды редко бывают глобальные, устойчивые, и нынче все большей частью сиюминутное царит в театре. Сейчас многие театры — эстрада. Скачут, поют, танцуют. В театральных институтах уже не озабочены воспитанием личности. А личность в искусстве — это очень много. Если театр держится на личности, тогда в театре есть и глобальные взгляды, и виды на искусство, и содержание. Если не на личности держится театр, а только на сегодня, — то только сегодня и есть в театре, а мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте театр не видит».

Он говорит о ролях. О том, что ему нравятся разные роли. Но больше всего — противоположные.

«Так меня учил Михаил Михайлович Яншин. А его так учили Немирович-Данченко и Станиславский. Когда играешь человека доброго, который внутри зол, когда играешь умного, который внутри глуп, — эта сложность, многозначность, противоречивость помогают выявить возможности, углубить умение, затраты сердечные…

Все-таки смысл нашей профессии — на сердца! Переводить себя — из литературы — туда, на сердца, в сердца. В образ-матку, которую ты можешь дать. В искренность. И все это перемешав — создать что-то, в чем и радость бы была, и гнев, и боль…».

«Евгений Павлович! Здрасьте!» — говорит проходящий мимо моложавый человек в красном пуловере. «Вы очень красивый. Зачем?» — говорит ему Леонов. «Да вот зван на юбилей к такому-то», — хвастается человек в чересчур красном пуловере. «И меня звали», — почему-то вздыхает Леонов. — «Пойдете?» «Нет-нет», — поспешно говорит Леонов.

И в связи с этим эпизодом мне поясняет:

«Я раньше был очень коллективный. А теперь стал жутким индивидуалистом. Да-да, таким коллективистом был. Даже на демонстрации (хе-хе!) с театром ходил. И в «капустниках» участвовал. И всякие хулиганские этюды придумывал. А сейчас… Может, даже не об индивидуализме надо говорить. А об одиночестве. Иногда поделиться наболевшим не с кем. Я никуда особенно не хожу, ни с кем особенно не общаюсь. Нет-нет, никого не виню. Я сам сторонюсь. Может, это из-за болезни, которая не дает дышать. Грудь болит, легкие… Может, из-за возраста. Но кажется мне, что мое одиночество связано еще со временем, в котором мы живем».

Я потом спрошу его о времени, в котором мы живем, а пока спрашиваю о болезни. Точнее — об операции на сердце, которую ему сделали в Германии. О ней тогда много писали в прессе, но все как-то с чужих слов. Я нигде не читала, чтобы он сам об этом рассказывал. Может, конечно, ему об этом трудно говорить или неприятно, я долго извиняюсь, прежде чем задать вопрос, говорю, что если он не хочет — пусть не отвечает.

Но он рассказывает. Все так же просто, открыто, доверительно, без утайки.

«Я был на гастролях в Германии. За пять дней — четыре спектакля. Простудился. Кашлял. Меня повезли к врачу. Сделать рентген. Я вылез из машины — и упал. Это, как потом выяснилось, меня схватил инфаркт. Сильный, мощный. Что-то разорвалось внутри сердца. Была клиническая смерть. Меня подтащили к приборам, подключили. Ну вроде бы работает сердце. Отняли приборы. А у меня — второй инфаркт.

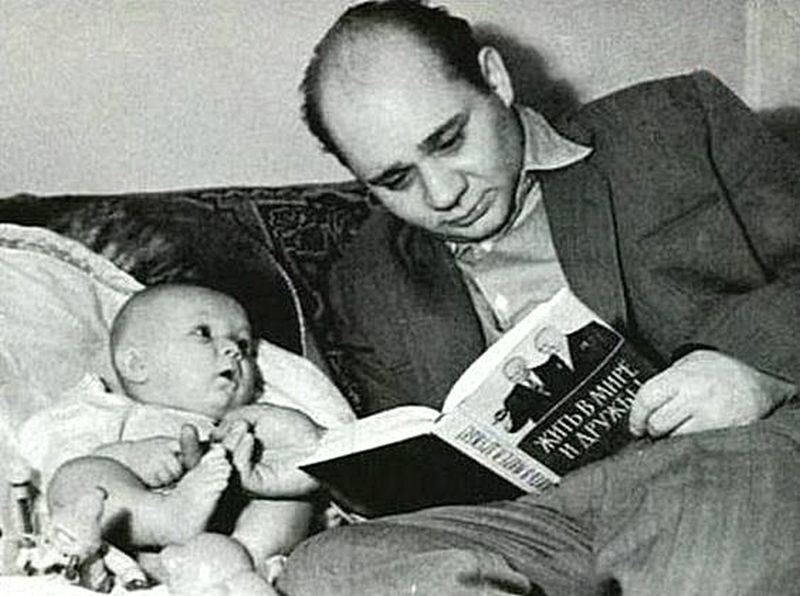

Сыну моему обо мне сказали: разговаривай с ним, зови его, услышит тебя — вернется. Видно, я не был тогда готов к смерти. И к ангелам не был готов, которые, кстати, никуда меня не вели. Девять дней — до операции, девятнадцать дней — после; короче, двадцать восемь дней я неизвестно где блуждал.

Но все-таки меня немцы спасли. И я счастлив, что они меня спасли. Я мог бы уже не работать. И не жить. А я живу и работаю. И мне интересно работать. Вот я сыграл Тевье-молочника. И люди мне пишут после спектакля: спасибо, мы такого еще не видели, вы, наверное, смогли так сыграть, потому что сами умирали…

Операцию в Германии мне сделали бесплатно. Хотя она очень дорогая.

Немцы говорили мне, что видели «Белорусский вокзал». И что были потрясены. Получается, немцы меня за «Белорусский вокзал» спасали?!

А когда мне только дали в руки сценарий «Белорусского вокзала» — я сразу понял: прекрасный будет фильм. И режиссер был на фильме прекрасный — Андрей Смирнов. А потом выяснилось, что и партнеры по фильму все замечательные. Правда, почти все они умерли. Остались только мы с Ниной Ургант. И Папанов, и Сафонов — все, все умерли, умерли».

Нет, никаких предчувствий дурных у меня не было. Тем более не приходило в голову, что это — предсмертное интервью. (После похорон я позвоню его жене, и она мне скажет: «А вы знаете, ваше интервью было последним».)

Это сейчас я перечитываю те записи и отмечаю: и тут он говорит о смерти, и там… А тогда он вовсе не был так уж непрерывно и безысходно печален. То есть говорил какие-то грустные вещи, щемящие, проникновенные и тут же мог — абсолютно органично, с неподдельным восторгом — заглядеться на диктофон: «А эта ваша хреновинка работает? Мигает — значит работает? Ой, как интересно, такая шкодная».

Или вдруг — посреди серьезного разговора, то ли испугавшись возможного пафоса и перебора, то ли просто в голову пришло: «Знаете, я очень люблю мультфильмы. Ну, понятное дело — сам бывал Винни-Пухом».

Я говорю ему, что, напутствуя меня перед интервью, коллеги и друзья говорили: «Ты знаешь, что он — великий актер? И что в советском киноискусстве есть две вершины — «Белорусский вокзал» и «Винни-Пух»?». Он смеется: «Ага-ага! Я знал, знал, что у вас такие друзья, поэтому так молниеносно согласился на интервью».

Это из другого великого фильма. Но аллюзии ...

И дальше — совсем уж дурачась: «Я, знаете, как стал ко всему этому относиться? Великий? Ну да, великий. Плохой? Ну да, плохой, плохой… И вообще я — и великий, и плохой — все вместе. А к своему списку пусть ваши друзья еще «Тридцать три» добавят. И тогда я успокоюсь. А на остальные мои роли наплюем».

О его роли в «Тридцати трех» Леонову написал письмо Ильинский. Он написал, что за все то время, пока живет, не видел такого могучего, безумно смешного и острого фильма. Но не успел Леонов дочитать письмо Ильинского, как фильм запретили. Объявили идеологической диверсией. Почему-то все обиделись. И врачи, и космонавты.

«Правда, это были только военные космонавты. Те, которые просто космонавты, эту комедию любили и говорили мне, что просят ее им перед полетом показывать.

«Тридцать три» через двадцать лет вернулись на экран. Мне показалось, что это уже не то… Но люди говорят, что картина смотрится… Эта картина о пустозвонстве. Вот обнаружен был тридцать третий зуб — и сразу музыка, туш, фанфары, телевидение… Я думаю, что это и сегодня, увы, никуда не ушло».

Как ни странно, он интересовался политикой. Наш разговор все время сбивается в ту сторону.

«Мне лично почему-то кажется, что сама по себе политика — дело чистое. А вот насчет людей, которые ее делают, — тут надо разговаривать. Я же зрячий и вижу: все крутится вокруг карьеры этих людей. Это так все читается… Я просто актер. Но я все это вижу. И лица депутатского корпуса, и уровень их разговора… Я уже не говорю про драки и матерщину и захват квартир. Все как-то не по-человечески».

А вот он рассказывает, как мальчишкой на каникулы в деревню вез с собой чемоданы книг...

«Да-да, еду домой, к родителям, и тащу с собой, представляете, всего Достоевского, всего Толстого, всего Горького… Тридцать пять томов одного только Толстого. И все читал подряд, до единой строчки. Не отрываясь читал. У меня голова просто отваливалась от чтения.

Я люблю читать. Всю молодость ночами просидел на кухне с книгами. Я долго был очень беден, денег на книги не хватало, но у одного моего товарища из обеспеченной семьи была хорошая библиотека, и я брал у него книги, и вот уложу сына спать, жена заснет, а я читаю, читаю на кухне, чтоб никому не мешать, почти что до утра…».

Конечно, он человек традиции. О голосе традиции, преемственности, жизненном единстве, органически выросших связях говорит с выражением глубокой и сосредоточенной задумчивости: «Дикий — гениальный был актер и режиссер, и Яншин, мой учитель, был гениальный актер, я должен их помнить, и Качалова надо помнить, и Михаила Чехова, и Олейникова, и Николая Симонова, и Тарасову. Им все равно. Они умерли. А тот, кто живет, должен гордиться, что эти люди были в культуре. Надо эту эстафету передавать и организовывать».

И дальше — очень, очень волнуясь: «Однажды Инна Чурикова так прочитала Анну Ахматову, что я захлебнулся в слезах… А Женя Урбанский, могучий такой, читал Маяковского из глубины, оттуда, из сердца, из живота, из печенки… Что-то такое сильное, мощное направлял тебе в лицо. Там махина была, которая рвала текст, понимаете, да?».

Мы говорим час, два, два с половиной. Он ни разу не посмотрел на часы. Но я понимаю: это от деликатности, воспитанности. А вообще-то надо закругляться. Тем более что он продолжает кашлять. И я знаю, что он вообще не любит давать интервью.

«Интервью — как исповедь. А исповедоваться перед публикой пять раз в неделю — неприлично. Даже если будешь всякий раз находить новые слова, новую возможность раскрыться с какой-то новой стороны, — а для этого надо быть очень богатым, здоровым человеком в духовном смысле, конечно, таким неисчерпаемым, понимаете, но даже в этом случае, если вообще никогда не будешь повторяться, — все равно частые публичные исповеди — вещь очень, очень неприличная».

Но и в интервью он такой, как во всем. Если уж согласился — будет работать. Не вполсилы. Не делая вид. Не осторожничая. Поделится всем, что накопилось внутри. Да, и в интервью не щадит себя.

«Работа для меня — мука. Не проходит ощущение, что я ничего не знаю. А с годами играть становится только труднее. Все больше и больше сомневаешься. В себе самом. В умении своем. В профессионализме».

Я сбивчиво, путаясь, говорю ему какие-то слова, какие-то нелепости, прилагательные про то, какой он… И при этом с ужасом думаю, что он прервет меня, замашет руками, а он слушает внимательно, а потом как-то совсем по-детски спрашивает: «И вы все это напишете?». «Да», — говорю я растерянно. «Напишите, напишите, — почти просительно говорит он. — Может, Захаров прочитает и роль новую даст».

И — дальше: «Мне хотелось бы подольше пожить, чтобы продержалась моя семья и семья моего сына. Как и все молодые актеры, мой сын получает мало, и я совсем недавно тоже мало получал, сейчас чуть поболее, но опять же (хе-хе!) не миллион, но нет-нет, не подумайте, я живу не так уж безнадежно, просто устаю иногда, я же человек, не функция…

Вот в этом ноябре у меня нет ни одного платного концерта. Это плохо. Мне просто негде будет в ноябре получать деньги. В театре теперь свои законы. Кто-то, кто занят в моем спектакле, уехал на гастроли, а дублера у него нет — и все, спектакль снимают. Заработал — получил, не заработал — не получил, понимаете, да? Поэтому я думаю: хорошо бы в этом ноябре на какую-нибудь презентацию попасть, там и козу могут подарить, и корову… Шучу, конечно, шучу».

«Моя родина — деревня Давыдково, что под Клином. Там моя мама родилась. И мы, маленькие, туда до войны ездили. Сейчас это уже другая деревня. Коров нету.

Там мама моя схоронена. Она так захотела. И папа там похоронен. Там у нас дом был. Но мы его отдали родственникам. Хотя он наш был, по наследству достался. Но есть у нас в родне и победнее люди.

Знаете, это понятие — РОДИНА — существует. И должно существовать. Иначе непонятно — для кого ты, кроме семьи, живешь? Жить для театра? А театру вовсе не нужно, чтоб ты для него жил. Я не видел спектакли такой-то, ну и не видел. У нее свои спектакли, а у меня — свои. А вот — РОДИНА… Что это такое? Семья? Да, семья. Но что-то есть и дальше, дальше, что-то должно тянуться… Но как-то у нас на глазах уходит это понятие. И почему-то только у нас уходит…»

«Меня часто спрашивают: вы — комик? Комик, комик, отвечаю. Но если разобраться — у меня трагических ролей больше: Иванов, Тевье-молочник, Лариосик в «Днях Турбиных», в кино — «Белорусский вокзал», «Премия», «Старший сын», фильмы Данелии — они тоже не только о смешном… Был, правда, и «Полосатый рейс». Первый советский порнографический фильм. Ну, когда задом мелькаешь — все запоминают тебя».

«Надо освобождаться от этого нашего привычного — ну, начальственно-насильственного… Может быть, и стоит другую жизнь организовывать, только нельзя забывать, что жизнь жизнью организовывается, понимаете, да? Мы все время боремся, завоевываем, отвоевываем… А надо жизнь жить, пивко пить, любить, ходить в театры, в такие театры, где ахнуть можно».

Мы прощаемся. Я выхожу в фойе театра и вижу доску объявлений. На ней — вырезки из газет, журналов с интервью актеров. Не только свежие. И годичной, и двухгодичной давности. С Леоновым нет ни одного.

В день выхода газеты прихожу в Ленком с опубликованным интервью. Вырезала ножницами, взяла с собой кнопочки и иду мимо вахтерши к доске объявлений. А там уже висит это интервью. Нашу газету тогда мало кто знал. Я еще не успела передать газету самому Леонову, только заготовила конверт для Захарова (может, и вправду новую роль даст). И вообще на сей раз исключительно из вредности пришла в театр. Чтобы повесить на доску объявлений интервью с Леоновым.

Вахтерша улыбается: «Вы автор? А мы уже прочитали. Саша Абдулов где-то нарыл. Прибежал, как и вы, с кнопочками, повесил…».

Мы смотрели на него и понимали: быть свободным и духовным, быть человеком чести и идеала — это нормально и весело.

Он дал нам свои шестьдесят семь лет, чтобы мы поняли: гении бывают живыми.

ПОМНИТЕ: Евгений Павлович Леонов. 1926—1994.

49 комментариев

7 лет назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена7 лет назад

В ресторане. А.А. Блок

Никогда не забуду (он был, или не был,

Этот вечер): пожаром зари

Сожжено и раздвинуто бледное небо,

И на жёлтой заре - фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.

Где-то пели смычки о любви.

Я послал тебе чёрную розу в бокале

Золотого, как нёбо, аи.

Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко

Взор надменный и отдал поклон.

Обратясь к кавалеру, намеренно резко

Ты сказала: "И этот влюблён".

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,

Исступлённо запели смычки...

Но была ты со мной всем презрением юным,

Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,

Ты прошла, словно сон мой легка...

И вздохнули духи, задремали ресницы,

Зашептались тревожно шелка.

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала

И, бросая, кричала: "Лови!.."

А монисто бренчало, цыганка плясала

И визжала заре о любви.

Удалить комментарий?

Удалить Отмена