Блокадные дети. Дневники Ленинграда

18 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда. Эти страшные почти 900 дней остались позади. 27 января блокада была снята. Но тот ужас, который пережили ленинградцы, поражает и современных жителей города, и весь мир.

Пожалуй, лучше всего блокаду описывают не газетные хроники, не списки погибших, а именно воспоминания переживших те страшные дни. Да, важно понимать, что город тогда чуть не вымер. Но люди все же не сдались. Прошли голод, холодные (страшно холодные, особенно для Ленинграда) дни, ежедневные похороны и норму хлеба в 200 грам. Вот воспоминания детей-ленинградцев.

Лена Мухина, дневник, первая зима 1941-1942 года

«Я пока жива и могу писать дневник.

У меня теперь совсем нет уверенности в том, что Ленинград не сдадут.

Сколько говорили, сколько было громких слов и речей: Киев и Ленинград стоят неприступной крепостью!.. Никогда фашистская нога не вступит в цветущую столицу Украины, в северную жемчужину нашей страны — Ленинград. И что же, сегодня по радио сообщают: после ожесточенных многодневных боев наши войска оставили… Киев! Что же это значит? Никто не понимает.

Нас обстреливают, нас бомбят.

Вчера в 4 часа ко мне пришла Тамара, мы пошли с ней гулять. Первым делом мы пошли смотреть разрушенные дома. Это совсем близко. На Большой Московской, рядом с домом Веры Никитичны, бомба попала в дом и разрушила почти все здание. Но с улицы разрушений не видно, они со двора. В соседних домах, в том числе и в доме Веры Никитичны, отсутствуют стекла. На площади Нахимсона в 4 местах взломан асфальт, это следы от бомб. Далее, по стороне, где зоомагазин, от загиба пр. Нахимсона до переулка, что напротив нового ТЮЗа, также отсутствуют стекла. Но еще ужасней разрушения на Стрелькином переулке, 1. Там в одном месте разрушены здания по обеим сторонам переулка. Переулок засыпан обломками. Кругом ни одного стекла. Но страшней всего — это вид одного здания: у него срезан весь угол и видно всё: комнаты, коридоры и их содержимое. В комнате на 6-м этаже у стенки стоит дубовый буфет, рядом маленький столик, на стене висят (это очень странно), висят старинные часы с длинным маятником. Спинкой к нам, как раз у той стенки, которая отсутствует, стоит диван, покрытый белым покрывалом».

Лена родилась в 1924 году в Уфе, с начала 1930-х годов жила в Ленинграде. Родная мать Лены, Мария Николаевна Мухина, умерла после продолжительной болезни, поэтому Лена жила со своей тетей Еленой Николаевной Бернацкой, которую в дневнике она называет «мамой Леной» или просто мамой, которая умерла в Ленинграде во время блокады. Вместе с ними в одной квартире жила Ака — Розалия Карловна (Азалия Константиновна) Крумс-Штраус, англичанка по происхождению. До революции, по семейным воспоминаниям Мухиных, Ака была гувернанткой в русской помещичьей семье. В начале июня 1942 года Лена была эвакуирована из Ленинграда в Кировскую область, вернулась в город осенью 1945 года. Работала мозаичником, мукомолом, на зеркальной фабрике и на строительстве Южно-Кузбасской ГРЭС. В 1952 году переехала в Москву и жила там до своей смерти в 1991 году.

21 ноября 1941 года

«Вот и наступил мой день рождения. Сегодня мне исполнилось 17 лет. Я лежу в кровати с повышенной температурой и пишу. Ака ушла на поиски какого-нибудь масла, крупы или макарон. Когда она придет, неизвестно. Может быть, придет с пустыми руками. Но я и то рада, сегодня утром Ака вручила мне мои 125 гр. хлеба и 200 гр. конфет. Хлеб я уже почти весь съела, что такое 125 гр., это маленький ломтик, а конфеты эти мне надо растянуть на 10 дней. Сперва я рассчитала по 3 конфеты в день, но уже съела 9 штук, так что решила съесть сегодня ради моего праздника еще 4 конфеты, а с завтрашнего дня ст[р]ого соблюдать порядок и есть по 2 конфеты в день.

Положение нашего города продолжает оставаться очень напряженным. Нас бомбят с самолетов, обстреливают из орудий, но это все еще ничего, мы к этому уже так привыкли, что просто сами себе удивляемся. Но вот что наше продовольственное положение ухудшается с каждым днем, это ужасно. У нас не хватает хлеба. Надо сказать спасибо Англии, что она нам кое-что присылает. Так, какао, шоколад, настоящее кофе, кокосовое масло, сахар — это все английское, и Ака очень этим гордится. Но хлеба, хлеба, почему нам не присылают муку, ленинградцы должны есть хлеб, иначе понизится их работоспособность.

<…>

Скоро придет Ака, замерзшая, усталая и, наверно, с пустыми руками. Тогда гроб. Она узнает, что Тамара ничего не принесла, и я не знаю, как она это переживет. А потом придет мама, усталая, голодная, она постарается прийти сегодня пораньше, она знает, что у меня сегодня день рождения, и, боже мой, что будет, если Ака не успеет ничего состряпать. Да, мы действительно „отпразднуем“ мой день рождения. Нет, я не буду ни при Аке, ни при маме защищать Тамару, но я не хочу ее и ругать. С человеком случилось несчастье, ведь это несчастье, это все равно что если бы у нас украли карточки или еще что-нибудь в этом роде. Со всяким ведь может случиться несчастье.

<…>

Уже без ½ 7, а мамы все нет. За окном отчаянно бьют зенитки, длится 2-я тревога. Уже и задаст нам сегодня Гитлер трепку и за вчера, и за сегодня.

Да, так, как и предполагалось, так и случилось. В 5 часов пришла Ака, уставшая, замерзшая, с пустыми руками. Она стояла за вермишелью, и ей не хватило. Тетя Саша стояла ближе, получила, а Ака нет. Тетя Саша даже не взглянула на Аку. Какая сволочь! Не могла поставить старушку перед собой. Боже, нельзя себе представить, как нам не везет. Как будто все боги и дьяволы ополчились против нас.

Ужасно хочется есть. В желудке ощущается отвратительная пустота. Как хочется хлеба, как хочется. Я, кажется, все бы сейчас отдала, чтобы наполнить свой желудок.

<…>

Мамочка, милая, мамочка, где ты. Ты лежишь в земле, ты умерла. Ты успокоилась навсегда. Я, я, я мучаюсь, страдаю, страдаю вместе с сотнями и миллионами советских граждан, и из-за кого, из-за бредовой фантазии этого психа. Он решил покорить весь мир. Это безумный бред, и из-за него мы страдаем, у нас пусто в желудках и полно мученья в сердцах. Господи, когда все это кончится. Ведь должно же это когда-нибудь кончиться?!»

28 декабря 1941 года

«Вчера впервые после долгого перерыва была передача „Театр у микрофона“.

Сейчас около 12 часов дня. Только что пошла вода, так что удалось набрать запас. Последнее время вода очень редко идет, приходится ее караулить. У нас в комнате очень холодно. Мама ушла работать в театр, а Ака спит.

Ака очень плоха. Мама боится, что она не выживет. Ака уже не встает вовсе с постели. Позавчера, когда она утром ходила за хлебом, как раз когда прибавили, она, оказывается, три раза упала на спину, на нос, именно на нос, разбила себе нос, и с тех пор ей все хуже и хуже. Теперь придется мне вести хозяйство, а мама будет работать.

По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное. Мне совсем не страшно. Умрет Ака или нет, мне все равно. Уж если умрет, то пусть после 1-го, тогда ее карточка достанется нам. Какая я бессердечная».

2 января 1941 года

«Давно я уже не бралась за перо. Сколько всего произошло за это время.

Наступил новый, 1942 год.

Теперь мы с мамой одни. Ака умерла. Она умерла в день своего рождения, в день, когда ей исполнилось 76 лет. Она умерла вчера, 1 января, в 9 часов утра. Меня дома в это время как раз не было. Я ходила за хлебом. Когда я пришла из булочной, меня очень удивило, что Ака так тихо лежит. Мама была, как всегда, спокойна внешне и сказала мне, что Ака спит. Мы попили чаю, причем мама отрезала мне от Акиной порции кусочек, сказав, что Ака все равно не съест столько. Потом мама предложила мне пойти вместе с ней в театр за обедом. Я охотно согласилась, потому что мне было страшно одной оставаться с Акой. А вдруг она умрет, что я буду делать. Я даже боялась, что мама попросит меня поухаживать за Акой, пока она будет ходить. А мне не хотелось даже подходить к Аке, потому что мне было очень тяжело видеть, как она умирает. Я привыкла видеть Аку на ногах, дорогую, милую, хлопотливую старушку, всегда она была чем-нибудь занята. А тут вдруг Ака лежит беспомощная, худая как скелет и такая бессильная, что даже ничего у ней в руке не держалось».

3 января 1942 года

«Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты.

Ничего, что в комнате было темно и стояла мертвенная тишина. Мы крепко-крепко прижались друг к другу и мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед. Мы решили, что обязательно нажарим много, много свиных шкварок и будем в горячее сало прямо макать хлеб и кушать, и еще мы решили побольше кушать лука. Питаться самыми дешевыми кашами, заправленными обильным количеством жареного лука, такого румяного, сочного, пропитанного маслом. Еще мы решили печь овсяные, перловые, ячневые, чечевичные блины и многое, многое другое.

Но хватит писать, а то у меня пальцы закоченели».

8 февраля 1942 года

«Вчера утром умерла мама. Я осталась одна».

Таня Савичева

Об этой девочке знают все ленинградцы и петербуржцы. О ней рассказывают на уроках истории в школах дважды в год: 8 сентября и 27 января.

Таня была простой школьницей, которая вела свой дневник. Девочка писала то, что видела вокруг своей детской рукой. Таня была в семье младшей из пятерых детей. У нее было две сестры и два брата: Нина, Женя Лёка и Миша.

Как-то раз Таня обнаружила дома записную книжку Нины. Часть книжки была занята записями о различных задвижках, вентилях, клапанах и прочей арматуре для котлов (Нина, как и Женя, другая сестра, работала на Невском машиностроительном заводе имени Ленина), а другая половина с алфавитом для записи телефонных номеров и адресов оставалась свободной. В этой книжке Таня впоследствии и вела свой блокадный дневник.

Вскоре там появилась первая запись под буквой «Ж»: «Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г.». Старшая дочь Савичевых, несмотря на голод и сильное истощение, до последнего дня продолжала трудиться на заводе и сдавать кровь для раненых. Вскоре после нее с работы не вернулась Нина, но в этот раз Таня не стала ничего записывать в дневнике – она верила, что сестра жива. Нина действительно выжила: ее с другими работниками завода в спешке эвакуировали из города прямо с работы. Но Таня этого уже не узнала.

Затем появились и другие страшные записи.

«Б»: Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.

«Л»: Лека умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г.

Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.

«М»: Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.

Судя по всему, после смерти мамы Таня потеряла надежду на то, что Нина и ее брат Михаил, пропавший без вести, когда-нибудь вернутся живыми. Последние записи в ее дневнике располагались под буквами «С», «У» и «О».

Таня написала:

«Савичевы умерли».

«Умерли все».

«Осталась одна Таня».

Скоро Таня тоже умерла от истощения, цинги и туберкулеза. Прошло всего два года, 1 июля 1944 года Таня тихо умерла в доме инвалидов в Горьковской области, уже будучи в эвакуации. Дневник Тани Савичевой после ее смерти нашла вернувшаяся в Ленинград Нина. Сегодня девять листочков, исписанных карандашом, хранятся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.

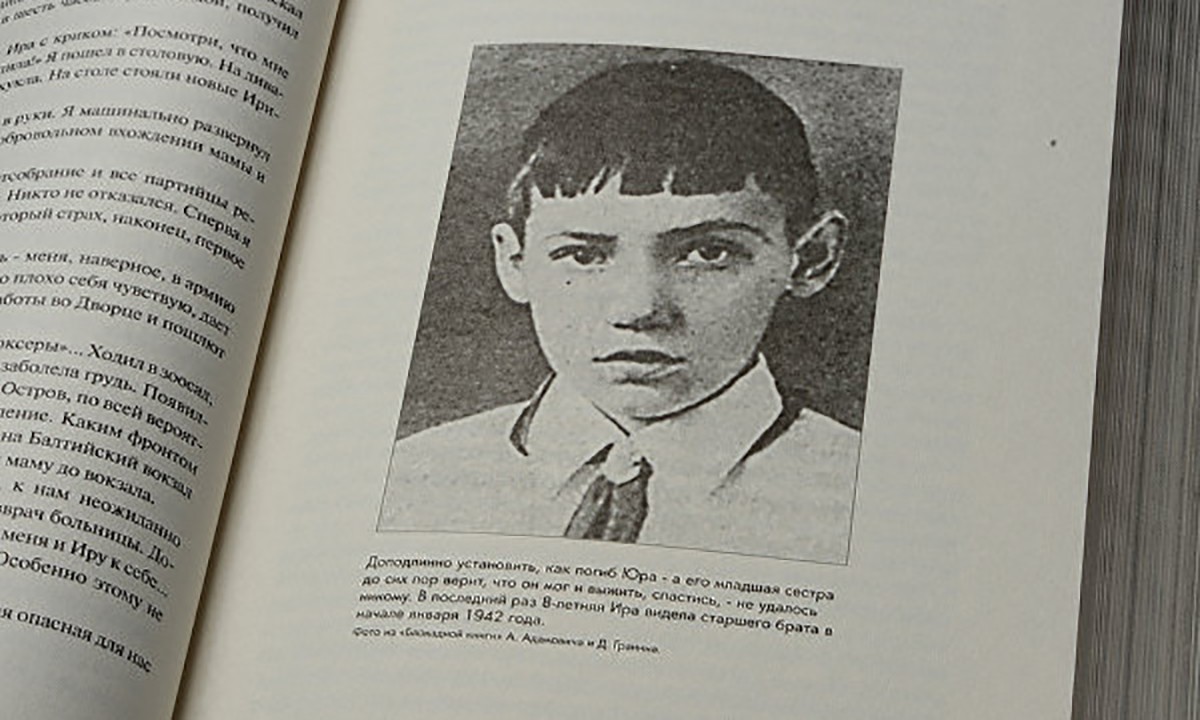

Юра Рябинкин

Юра тоже был школьником. В начале блокады ему было 16 лет, но записывать все он начал немного раньше - в первый день войны. Юру и его младшую сестру Иру мать воспитывала одна: отец ушел из семьи в 1933 году, женился повторно и уехал в Карелию. Мама Юры, Антонина Михайловна Рябинкина, была интеллигентной, начитанной женщиной, в 1941 году работала заведующей библиотечным фондом.

Когда началась война, Рябинкины решили остаться в Ленинграде. Это решение, как и для многих семей, стало для них фатальным. Осенью 1941 года Антонина посоветовала сыну поступить в военно-морскую спецшколу, чтобы в дальнейшем у него было больше шансов эвакуироваться, но Юра не прошел медкомиссию: у мальчика было плохое зрение и плеврит.

«Сегодня я окончательно решил, что мне делать. В спецшколу не иду. Получаю паспорт. Остаюсь в школьной команде. Прошу маму эвакуироваться, чтобы иметь возможность учиться. Пока езжу на окопы. Через год меня берут в армию. Убьют не убьют. После войны иду в кораблестроительный институт или на исторический факультет. Попутно буду зарабатывать на физической работе сколько могу. Итак, долой политику колебаний! Сегодня иду в школу к 8-ми. Если мама придет раньше, скажу ей мое решение. Все остальные исходы я продумал и отказался от них.

Кроме того: решил тратить на еду себе начиная с завтрашнего дня 2 рубля или 1,5.

Мое решение — сильный удар для меня, но оно спасет и от другого, еще более сильного удара. А если смерть, увечье — то все равно. Но это-то именно и будет, наверное, мне. Если увечье — покончу с собой, а смерть — двум им не бывать. Хорошо, очень хорошо, что у мамы еще есть Ира.

Итак, из опасения поставить честь на карту я поставил на карту жизнь. Пышная фраза, но верная».

По мере того, как шла блокада, менялись и характеры в семье Рябинкиных.

«Что за пытку устраивают мне по вечерам мама с Ирой?.. За столом Ира ест нарочито долго, чтобы не только достигнуть удовольствия от еды, но еще для того, чтобы чувствовать, что она вот ест, а остальные, кто уже съел, сидят и смотрят на нее голодными глазами. Мама съедает всегда первой и затем понемножку берет у каждого из нас. При дележке хлеба Ира поднимает слезы, если мой кусочек на полграмма весит больше ее. Ира всегда с мамой. Я с мамой бываю лишь вечером и вижусь утром. Быть может, и поэтому Ира всегда правая сторона… Я, по всей видимости, эгоист, как мне и говорила мама. Но я помню, как был дружен с Вовкой Шмайловым, как тогда я не разбирался, что его, а что мое, и как тогда мама, на этот раз мама сама, была эгоисткой. Она не давала Вовке книг, которых у меня было по две и т. д. Почему же с тех пор она хотела так направить мой характер? И сейчас еще не поздно его переломить…

Я раньше должен был съесть 2 или 3 обеда в столовках за день плюс еще сытный ужин да завтрак, да так, подзакусить, чтобы быть сытым день. А сейчас я удовлетворяюсь 100 г печенья утром, ничем днем и вечером тарелкой супа или похлебки. Кроме того, вода. Вода под названием чай, кофе, суп, просто вода. Вот мое меню.

А насчет эвакуации опять все заглохло. Почти. Мама боится уже ехать. „Приедешь, — говорит она, — в незнакомый край…“ — и т. д. и т. п.».

8 января 1942 года Антонина Рябинкина с дочерью отправились в эвакуацию. Юре пришлось остаться: от голода и слабости он уже не мог ходить. Антонина и Ирина прибыли в Вологду 26 января, в тот же день мать Юры умерла прямо на вокзале от истощения. Ирину отправили в детприемник, позднее – в детский дом в деревне Никитская, откуда после победы ее забрала тетя. Судьба Юры так и осталась неизвестной. Последняя запись в его дневнике появилась 6 января 1942 года – за два дня до отъезда матери и сестры:

«Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит – я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести моего никудышного вида – вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не притворство, силы… из меня уходят, уходят, плывут… А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит? И сейчас я, я, я…».

Боря Капранов

До войны жил в Колпино вместе с матерью, отцом, двумя братьями и дедушкой. В сентябре 1941-го семья эвакуировалась в Ленинград: под Колпино уже были фашистские войска. Боря, выпускник восьмого класса, служил в противопожарном полку, недолго проучился в военно-морском училище. В марте 1942-го братья Бори (Леня и Валя) с матерью покинули Ленинград. Дедушка умер от голода в январе, отец, воевавший в Колпино в МПВО, – в госпитале в марте. Сам Борис, не дождавшись эвакуации, ушел с группой комсомольцев в феврале 1942-го по Дороге жизни и погиб.

20 ноября 1941-го

Чем ты был, Ленинград? На улицах веселье и радость. Мало кто шел с печальным лицом. Все, что хочешь, можно было достать. Вывески «горячие котлеты», «пирожки, квас, фрукты», «кондитерские изделия» – заходи и бери, только и дело было в деньгах. Прямо не улица, а малина. И чем ты стал, Ленинград? По улицам ходят люди печальные, раздраженные. Едва волочат ноги. Худые. Посмотришь на разрушенные дома, на выбитые стекла – и сердце разрывается. Прочитаешь вывеску и думаешь: «Это было, а увидим ли опять такую жизнь?». Ленинград был городом веселья и радости, а стал городом печали и горя. Раньше каждый хотел в Ленинград – не прописывали. Теперь каждый хочет из Ленинграда – не пускают.

13 декабря 1941 года

Проснулся в 6-м часу и больше уже не мог заснуть. Почти все не спали. Начали рассказывать свои сны. И, оказалось, что все были схожие, так как все видели во сне хлеб или другую пищу. <…> Теперь мы едва переставляем ноги. <…> Все мы ходим, как привидения.

15 декабря 1941 года

Люди пухнут и умирают. Но голодают не все. У продавщиц хлеба всегда остается килограмма два-три в день, и они здорово наживаются. Накупили всего и денег накопили тысячи. Объедаются и военные чины, милиция, работники военкоматов и другие, которые могут взять в специальных магазинах все, что надо. И едят они так, как мы ели до войны. Хорошо живут повара, зав. столовыми, официанты. <…> Половина в Ленинграде голодает, а половина объедается.

1 января 1942 года

Сегодня наступил новый год. Что он нам несет – тайна, покрытая мраком. <…> В столовой ничего, кроме жидкого плохого супа из дуранды, нет. А этот суп хуже воды, но голод не тетка, и мы тратим талоны на такую бурду. В комнате только и слышно, что об еде. Люди все жалуются и плачут. Что-то с нами будет? Выживу ли я в этом аду?

Майя Бубнова

Майя пережила блокаду, во время нее вела свои дневники. Майя была комсоргом в своей школе. Она пережила войну и блокаду, в 2000-м году жила в Пушкине под Петербургом.

4 декабря 1941 года

Дежурила в школе в ночь со среды. Во время тревоги меня послали в бомбоубежище; проверила сансумку. Встретила там Наташу Дементьеву. Она мне сказала, что, если бы ей в руки дали Гитлера, то она прежде всего заставила бы его выучить историю партии на древнееврейском языке.

19 декабря 1941 года.

Приходил папа. От Кировского завода пешком шел, так как трамваи не ходили. Пришел радостный, говорит, что они начали готовиться к пуску завода. А в среду, позавчера, пришел и сказал, что позавтракал жареными воробушками. С сегодняшнего дня у них снято казарменное положение. 24 декабря 1941 г. должен пойти завод; правда, хлеб будут смешивать с какой-то древесиной, древесной массой, но все же имеется перспектива.

Ленинградцы мечтают дотянуть до нового года, а там хлеба прибавят. На фронте дела-то двигаются. Освободили бы Северную дорогу, так ленинградцы в тысячу раз успешнее бы работали, помогали фронту.

25 декабря 1941 года

Какое счастье! Прибавили хлеба. Вместо 125 г в день, теперь получаем 200 г. Как поднялось настроение, прямо люди воспрянули. А то жутко становилось: кругом один за другим умирали, а рядом – кандидаты туда же.

Последние силы напрягаешь, чтобы не скапутиться. И вот радость! Радость! Теперь хоть понемножку будут вливать в нас жизнь. <…>

27 января 1941 года

Все прелести к вашим услугам! За водой ходим к дыре на мостовой против Пассажа. Там, видимо, пожарный колодец, что ли, - и черпаешь ковшиком, да еще сначала в очереди постоишь, а потом еле отдерешь вмерзшие ноги. Пока несешь воду домой, она и замерзнет. На хлебозаводы подачи воды нет, и хлеб полностью не выпекают. Воду хлебозаводы достают с большим трудом. В результате мы сегодня будем без куска хлеба, а другие – со вчерашнего дня. В нашей булочной вторые сутки хлеба нет. Мы доварили последнюю муку. Выпили кофе и спать.

Таня Вассоевич

Таня Вассоевич, как и Юра Рябинкин, начала вести записи в день нападения Германии на Советский Союз. Семья школьницы жила на 6-й линии Васильевского острова, в доме №39. Когда началась война, отец Тани, Николай Брониславович, был далеко от дома – он отправился в геологическую экспедицию. Таня осталась в Ленинграде с мамой, Ксенией Платоновной, и 15-летним братом Володей.

23.VII. К нам пришла управдом и сказала: «Срочно собирайтесь, через час вы поедете на трудработы в Красное село». Я и Вова собрались и вышли к воротам. (...) Я только развязала рюкзак и вынула бутылку кефира, как что-то тихо загудело и люди закричали, что тревога. Я стала собирать вещи не очень-то спеша, как делала это в Ленинграде во время тревоги. И вдруг над головой зажужжали немецкие самолёты и где-то рядом забабахало. Это были первые залпы в моей жизни, и я очень испугалась. (...) До сих пор не знаю, были ли это бомбы или зенитки, но что-то так громко бабахало, и казалось, еще ближе, ближе и вот разорвётся над нами. Но вот стало утихать, и потом совсем стало тихо. Мы поднялись из канавы бледные, все в пыли. (...) Опять залпы. Мы бежали к парку, а военные, стоявшие на карауле по дороге, указывали нам путь, смеялись и говорили: «Ничего, привыкнете!» (...)

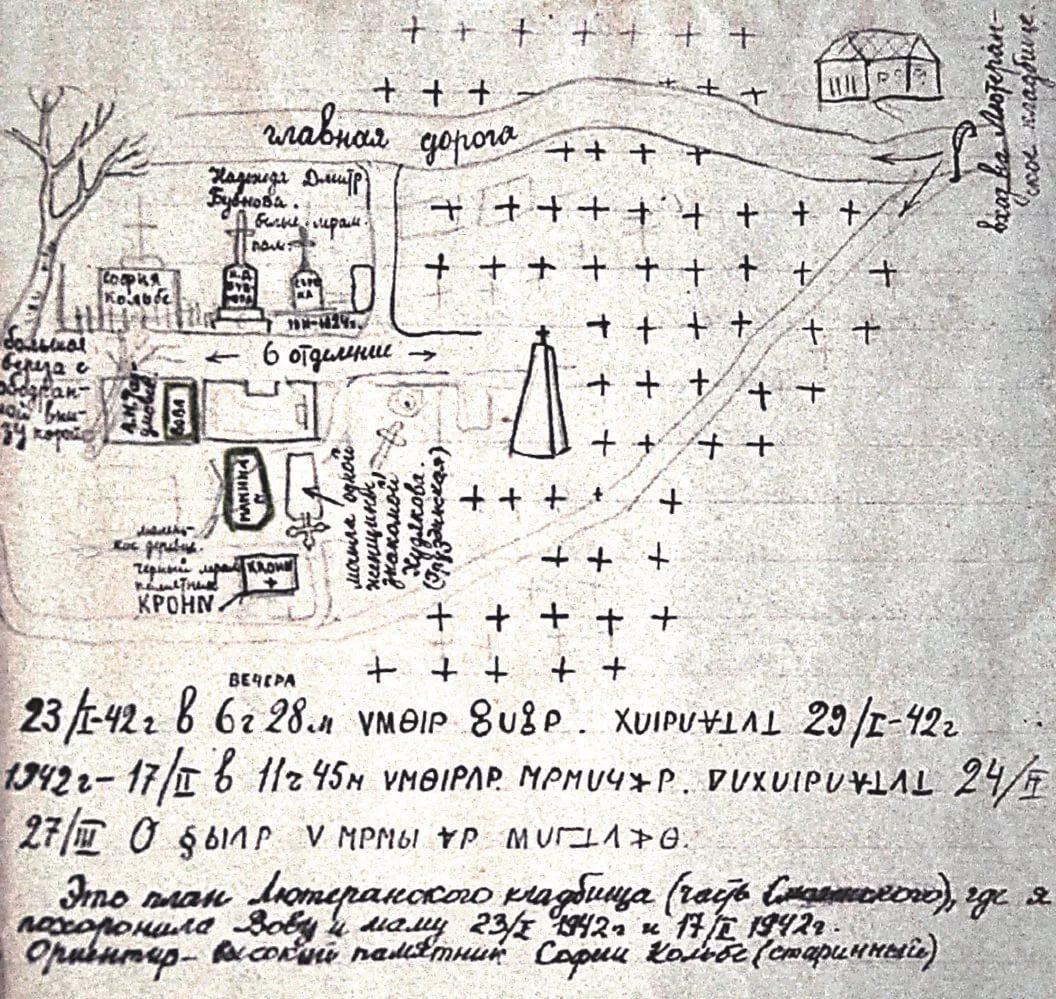

Первым умер брат Володя: его не стало в январе 1942 года. Несмотря на то, что Тане было всего 13 лет, она сама занималась организацией похорон – маме уже не позволяло здоровье. Спустя месяц не стало и Ксении Платоновны.

Тане не сразу удалось устроить вторые похороны, и тело матери еще девять дней лежало в квартире. В конце концов, благодаря сердобольному сторожу Худякову Тане удалось похоронить мать на Смоленском кладбище. В своем дневнике девочка нарисовала карту кладбища и схему расположения могил: она надеялась, что, если сможет выжить, обязательно найдет маму с братом и установит на могилах памятники. При этом описывая все, что было связано с датами смерти и захоронения близких, Таня использовала особый шифр, который придумала сама. Она знала, что похоронила родных полулегально, так как Смоленское кладбище было закрытым. Кроме того, вся пережитая боль, связанная с утратой и похоронами, была для нее слишком личной и сокровенной.

«(...) Страницы склеены, чтоб никто не видел самого сокровенного. На похоронах были тетя Люся, Гросс-мама, я и Толя Таквелин – Вовин лучший друг и одноклассник. Толя плакал – это растрогало меня больше всего. (...) Вова и мама похоронены в настоящих гробах, которые я покупала на Среднем проспекте у второй линии за хлеб. Худяков вырыл за крупу и хлеб. Он хороший и взял с меня, что у меня было и не ругался и был добр ко мне. (...)

Я стояла в комнате у печки отвернувшись и не плакала, мне было страшно. Я не понимала, не верила... я никогда в жизни не видела близко мертвого человека.

Мороз. Яркое солнце. Я иду в детскую больницу на 3-й линии. Взять свидетельство о смерти. Я в Вовиной шубе. (...) Гл. врач находит картотеку Владимира Вассоевича и крупными буквами поперек выводит УМЕР. (...)»

Блокаду Таня Вассоевич пережила, впоследствии закончила художественное училище и архитектурный факультет ЛИСИ. Много лет она преподавала детям изобразительное искусство. Вернувшись из эвакуации в освобожденный Ленинград, девушка первым делом попыталась разыскать лучшего друга своего покойного брата – Толю. Но его уже не было в живых, как не было многих, кого Таня знала до начала блокады.

9 мая 1945 года 17-летняя Таня записала в дневнике: «Вот, только одна Таня может слушать (про) конец войны. А сколько людей не могут! (...)

Может, я немного боялась этого дня; я считала, что встретить его я должна, как-то серьёзно, что к этому времени должно что-нибудь произойти. (...) У меня не было радостного веселья, у меня была какая-то строгая радость. Я танцевала и пела, но мне (пожалуй) больше хотелось сказать людям что-нибудь такое, чтобы они стали бы сразу смелыми, честными, добросовестными и трудолюбивыми. Чтобы они поняли, что же в жизни есть хорошее, когда бывает действительно весело, а действительно бывает только тогда, когда ты сделал какое-нибудь трудное и благородное дело, и потом веселишься. Тогда веселье и счастье бывает настоящее».

Татьяна Вассоевич прожила долгую жизнь и умерла в январе 2012 года. Дневник блокадницы был издан ее сыном –доктором философских наук, руководителем Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований (РИСИ) Андреем Леонидовичем Вассоевичем.

Миша Тихомиров

Миша родился в Ленинграде в 1925 году. Родители преподавали математику. Миша вел дневник ежедневно с декабря 1941 года по май 1942 года. Во время артобстрела 18 мая 1942 года он был убит на трамвайной остановке осколком снаряда. Дневник сохранила его сестра Нина — в своих записях он называет ее Нинель.

8 декабря 1941 года

«Начинаю этот дневник вечером 8 декабря. Порог настоящей зимы. До этого времени было еще малоснежие и морозы были слабые, но вчера, после 15-й подготовки, утром ударил мороз в минус 23. Сегодня держится на 16, сильно метет весь день. Снег мелкий, неприятный и частый, пути замело, трамваи из-за этого не ходят. У меня в школе было только 3 урока.

<…>

Так как дневник начинает писаться не только не с начала войны, но с середины обычного месяца, необходимо сделать краткий перечень всего интересного, что произошло у нас и как мы живем в данный момент.

Ленинград в кольце блокады; часто бомбардировался, обстреливался из орудий. Топлива не хватает: школа, например, отапливаться углем не будет. Сидим на 125 г хлеба в день, в месяц мы получаем (каждый) примерно около 400 г крупы, немного конфет, масла. У рабочих положение немного лучше. Учимся в бомбоубежище школы, т. к. окна (из-за снаряда) забиты фанерой и собачий холод в классах. Дома живем в одной комнате (для тепла). Едим 2 раза в день: утром и вечером. Каждый раз суп с хряпой или чем-нибудь другим (довольно жидкий), какао утром, кофе вечером. До последнего времени пекли лепешки и варили изредка каши из дуранды (теперь она кончается) . Закупили около 5 кг столярного клея; варим из него желе (плитка на 1 раз) с лавр. листом и едим с горчицей».

14 декабря 1941 года

«Спали до 11 часов. День прошел незаметно. Варили обед, я доделал микроскоп, но еще не испытал его. Вечером прочли при камине 3 главы „Морского волка“. Скоро должны выключить электричество. До этого момента почитаю „Большие надежды“ Диккенса. Потом — спать. К вечеру оставил четыре ломтика сушеного хлеба (очень маленьких), кусочек сухаря, пол-ложечки топленого сахара (чаю я не пил во избежание запухания), и будет еще благодаря воскресенью выдача шоколада. Сегодня подсчитал остатки клея — 31 плитка. Как раз на месяц.

В городе заметно повысилась смертность: гробы (дощатые, как попало сколоченные) везут на саночках в очень большом количестве. Изредка можно встретить тело без гроба, закутанное в саван».

17 мая 1942 года, за один день до смерти

«Воскресенье. Погода совсем летняя: 15 градусов тепла; в трамваях жарко. „Замор“ вчера был замечательный. Я наелся до отвала (не зря копил!).

В училище выдали обед и ужин вместе, в 1 час дня, поэтому вернулся домой рано. Что будем делать — не знаю. Может быть, если Нинель придет рано, сходим в кино.

Поминутно вспоминается былое, которое повторялось бы и сейчас, не будь проклятой войны. И понятно: трава уже большая, скоро будут листья (на кустиках уже есть), а погода!..

А тут с утра до вечера я — в училище, да и все остальные из-за питания поздно сидят по школам.

Опять хочется удрать подальше из героического постылого и надоевшего Ленинграда».

Лера Игошева

Осталась в блокадном городе с мамой и папой. Отец погиб голодной смертью. Лера вместе с мамой выбралась из Ленинграда в 1942 году по Дороге жизни.

15 октября 1941 года

Вот уже много дней, как я думаю о Фимке. Думаю, когда ложусь спать. Лежа с закрытыми глазами, я представляю его себе, вижу снова школу, вспоминаю различные случаи. Глупая, какая я глупая. Я думаю, где он сейчас, что с ним? Мне он уже несколько раз приснился, и все в таких снах, что в действительности ничего такого не может быть...

29 ноября 1941 года

Я буквально влюбилась в свою Маму. <…> Она представилась мне совсем в другом свете, чем-то вроде идеала – она и красива, и женственна, и так работоспособна. Дома она приберет все, помоет, как простая хозяйка, а потом оденется лучше и идет на работу, как прекрасная дама. <…> Совсем иное отношение у меня к Папе. <…> Невольно о Папе складывается неприятное впечатление эгоиста. Да, он очень большой эгоист во всем. Он отказывается от дежурства, хочет все как-то получше, от меня же требует беспрекословного повиновения и, в то же время, любви и простоты.

29 ноября 1941 года

Голод – одно из страшных физических страданий. Как и другие физические страдания, его нельзя передать полностью на словах или в письме: его надо испытать. Это страшное чувство: хочется есть. Хочется есть что-нибудь – хлеб, картошку, дуранду, мясо, сахар, шоколад – лишь бы есть, лишь бы побольше. Остальные чувства и мысли притупляются, думаешь о еде, о прошлой еде, о будущих счастливых временах. В будущем ставишь себе первую проблему насытиться.

29 ноября 1941 года (осторожно)

Папа принес кошку – да, живую кошку принес в портфеле домой. Раньше у него был разговор, обычно полушутливый, что, возможно, придется есть кошек, но дальше шутки не шло. Я обмерла. Папа сказал, что очень хочет есть, а потому принес для себя, и чтоб я не волновалась. Я не могла выдержать непреодолимое чувство отвращения, гадливость наполняла меня, я расплакалась и уехала к Маме. Вернулись мы вдвоем. Понемногу я успокоилась. Действительно, ведь все это лишь предрассудки. <…> Папа его освежевал – мясо я видела, вполне приличное и красивое, и мы... съели кошку. Это было вкусно, совсем без привкуса, жирно, питательно, но ели мы, скрывая от других, ели, редко глядя друг другу в глаза.

28 февраля 1942 года

Сегодня мне исполнилось 15 лет. <…> 18-го умер Папа. О, как просто все это случилось. Болела Мама, Папа жил на Почтамте, был в стационаре и немножко подправился, потом вдруг заболел поносом, ничего не ел, стал чахнуть и... около часа дня 18-го умер там же, на Почтамте. Я провела у него предпоследнюю ночь, Мамочка – последнюю. <…> 22-го мы его похоронили. Правда, без гробика, но мы себя так плохо с Мамочкой чувствовали, а ведь так трудно, помощи никакой. Милый Папочка, прости, что мы тебя зашили в одеяло и так похоронили.

Источник:

61 комментарий

4 года назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена4 года назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена4 года назад

Удалить комментарий?

Удалить Отмена